市内遺跡発掘調査情報

市内遺跡詳細分布調査-宮守町達曽部地区試掘調査

達曽部大畑遺跡の試掘調査を実施しました。

1 期間 平成20年9月26日~10月31日(うち土日月曜日除く)

2 場所 岩手県遠野市宮守町達曽部38地割

3 調査目的 縄文時代の遺跡であると言われている達曽部大畑遺跡の年代と範囲の確認のため。

調査日誌

平成20年10月28日 火曜日 晴れ

先週に引き続き、竪穴住居跡を検出した調査区の精査を行ないました。住居跡の壁際には、細い柱穴列のような遺構を検出しました。先週は、うすぼんやり暗い土が壁際にあることは確認していましたので、精査してみました。床面の硬く締まった土とは明らかに違い、住居跡を覆っていた土と似ていたので、掘り下げてみたところ、この小さな穴の列を検出しました。精査が終了し、図面作成などの記録を全て終えて、調査区の埋め戻しを開始しました。明日は、現場の撤収作業を行い、今回の調査は終了します。調査の成果は、今年度末に報告書にまとめて刊行する予定です。

平成20年10月23日 木曜日 曇り

道路に対して直行に設定した調査区では、住居跡と見られる遺構の床面を検出しました。写真は、一部分検出した状況です。段の手前の右側の黄色い部分が床面です。黄色い部分の直上には、黒っぽい炭化物混じりの薄い層があります(真ん中に見えています)。左下に一部掘り残しているところでは、埋め土の上部から炭化物の集中地点を検出しました。この直上からは、縄文土器片が出土しています。埋め土の下部からは、まとまって遺物は出土しませんでしたが、石器や土器が数点出土しました。

平成20年10月22日 水曜日 晴れのち曇り

道路に並行に設定した調査区では、住居跡の床面とみられる面で確認した土坑とピットについて掘り下げを行いました。土坑は調査区外に広がっているため、全体の形はわかりませんでした。埋め土からは、土器片が数点出土しました。ピットは当初竪穴住居の柱穴の可能性が考えられましたが、思ったよりも浅いものでした。

平成20年10月21日 火曜日 晴れ

道路に対して直行に設定した調査区では、黄褐色土と暗褐色土の土の違いを検出し、暗褐色土のほうが上層であると判断したため、暗褐色土を掘り下げています。数センチ掘り下げると、写真のように縄文土器片が出土しました。その後更に掘り下げると、土器の近くから石器が2点出土しました。ここも、竪穴住居跡である可能性が出てきました。

平成20年10月17日 金曜日 晴れ

道路と並行に設定した調査区で、暗褐色の土を掘り進めていくと、黄色い土の平らな面が検出されました。この面は竪穴住居跡の床面の可能性が考えられます。写真の奥には、10cm程度の段差が見えますが、これは竪穴住居跡の壁である可能性が考えられます。

平成20年10月16日 木曜日 晴れ

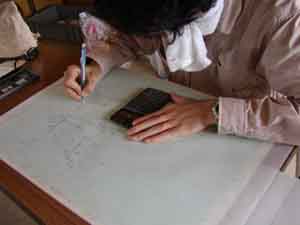

写真は、最初に設定した調査区に小さな穴が5つ検出されたので、その平面図を作成しているところです。測量機械を使用して、図面に必要な点の座標値を測り、手書きで図面に点をおとして、それを線で結んでいきます。以前は機械を使用せずメジャーで測って平面図を作成していましたが、機械を使用することで、より正確な図面を作成することができます。

平成20年10月15日 水曜日 晴れ時々雨

道路の法面で検出した土坑をほぼ4分の1だけ掘り下げて、断面で埋まり方を観察しました。黄色い土や茶色い土が混じった土で埋まっているので、自然に徐々に埋まっていったのではなく、人が埋めたものではないかと考えられます。また、埋め土の上部から縄文土器の破片が出土しており、この土器が作られた以後に、この土坑が埋まったものと考えられます。これらの観察結果を、実測して断面図として記録しました。

平成20年10月14日 火曜日 曇り時々晴れ

先週検出した焼け土の厚さを見るために、断ち割って断面をつくりました。厚さ約10cm程度で、しっかり焼けているいる様子がわかります。これを断面図として記録します。そのときにあわせて、土の色もしっかり記録します。ほかに、先週出土した土器などの遺物の位置情報を記録したり、焼けた土の範囲を平面図に記録したりしました。焼け土の周辺を観察すると、小さな木炭片が散らばっているのが確認されました。

平成20年10月10日 金曜日 晴れのち雨

道路に並行して設定した調査区で、黒い土の下の明るい茶色の土を掘り下げていると、土器片がややまとまって出土しました。同じ面に焼けてオレンジ色に変色した土を検出しました。写真の右上に見えるオレンジ色のところが焼け土で、真ん中あたりに見える赤っぽいものが土器片です。土器片にはいずれも縄文が施されています。焼け土や、土器片が散らばっているということは、この面で縄文人が土器を使い、たき火などをして生活していたと考えられます。

平成20年10月3日 金曜日 晴れ

昨日ご紹介した土坑を上から見た写真です。土坑の埋まり方を観察するために、4分の1だけ掘って、土層断面を作っています。土坑の上のほうから縄文時代の土器と、現時点では石器かどうか不明の細長い石が出土しました。出土した遺物の位置情報を記録するため、遺物が出たところだけ四角く掘り残しています。

平成20年10月2日 木曜日 晴れ

昨日、道路の法面のクリーニングをすると、黄色の地山を掘り込んでいる穴の断面を確認することができました。暗い色の土が穴の埋め土です。古い地層から掘り込まれているようなので、縄文時代の土坑だと考えられます。これから土坑の埋め土を掘り下げて精査していきます。

平成20年10月1日 水曜日 晴れ

昨日に引き続き調査区の掘り下げを行ないました。最初に設定した調査区からは、写真のような縄文時代の土器片が出土しています。土器の表面には、繊維を撚り合わせて作った撚糸(よりいと)により文様が施されているのが確認できます。

平成20年9月30日 火曜日 晴れ

9月26日に設定した調査区の掘り下げを行なうとともに、その調査区に直行する方向(道路には並行する方向)で、新たな調査区を設定して掘り下げを進めました。これまでに表土から縄文土器の破片や石器の剥片が出土しています。

●金取遺跡周辺に旧石器時代の文化層の広がりがあるかどうかを調査しました。

1 期間 平成20年9月2日~9月12日(うち土日月曜日除く、19日まで延長)

2 場所 岩手県遠野市宮守町達曽部11地割

(金取遺跡の北約800m地点)

3 調査目的 金取遺跡で確認された、第3文化層及び第4文化層に相当する土層の分布を把握するために、金取遺跡の環境に近い地点を試掘調査する。

調査日誌

平成20年9月3日 水曜日 晴れのち雨

金取遺跡で石器が出土した最下層である第4文化層に対応すると見られる粘土層を検出しました。昨日設定した調査区の北側に新たな調査区を2つ設定して、掘り下げを行っています。これまで粘土層から遺物は出土していませんが、周辺の畑で小さな石器のかけらを採集しています。また、耕作土から縄文土器の小片と石器のかけらが出土しています。

平成20年9月2日 火曜日 曇り時々晴れ

金取遺跡から800mほど北にある、丘の上に調査区を設定して、表土剥ぎを行いました。明日以降、金取遺跡で石器が出土した、第3、4文化層に相当する時代の地層の検出を目指します。

平成20年9月18日 木曜日 曇り時々晴れ

土層断面図と平面図の作成を行いました。明日には残りの記録作業を終わらせて、今回の試掘調査は終了します。

今回の成果は分析結果を含めて、年度末に調査報告書を刊行して公表します。

平成20年9月17日 水曜日 晴れ

引き続き土層断面の記録作業を行いました。また、図面の作成が終了した調査区から、火山灰分析のための試料採取を行ないました。今回の試料採取及び分析は専門家に依頼して実施します。火山灰の分析を行なうことで、その火山灰がいつどこから降ったかが特定され、火山灰が含まれる地層の年代などを知ることができます。つまり、この調査においては、検出された土層が果たして金取遺跡と対応するかどうかを知るための重要な分析と言えます。

平成20年9月16日 火曜日 晴れ

12日金曜日は、雨のため調査を中止しました。今日の調査区はその雨で水浸しになっていました。水をかき出してから、先週に引き続き調査区の土層断面の記録作業を行いました。断面を地層ごとに分層して線を引きます。注意深く観察すると、現世のかく乱がかなり下層まで及んでいるのがわかります。このようなかく乱は、木の根や、ミミズやアリなどの小さな生き物の活動によるものが多いようです。

平成20年9月11日 木曜日 晴れ

各調査区の精査は本日で終了し、土層断面の記録作業に入りました。写真は、試掘調査をしている丘の遠景です。南西方向から撮影したものです。丘の手前に湯屋川が流れています。

平成20年9月10日 水曜日 晴れ

最初に設定した4つの調査区の最も北側の 調査区で、大昔、地表面だった痕跡の乾裂(ひび割れ)がある地層を精査中に、炭化物のような小さな黒い粒を検出しました。これが本当に炭化物かどうか、今後の分析により正体を明らかにしたいと考えています。炭化物は焚火の跡や自然火災など様々な発生原因が考えられます。なお、炭化物の粒は、金取遺跡の第1次調査で数多く検出されました。

平成20年9月9日 火曜日 晴れ

金取遺跡第3文化層に対応する土層の検出を目指して、掘り下げを進めていた調査区では、西側斜面からの粘板岩の礫を含む非常に厚い堆積物を確認しました。この斜面堆積物の直下には、4層に相当すると見られる粘土層を検出することができました。しかし、目的としていた、3層に相当する土層は検出できませんでした。

平成20年9月5日 金曜日 曇り

これまでの調査区では、金取遺跡の第3文化層に対応する地層を確認できていないので、その地層の検出を目指して、国道を挟んで西側の丘に新たに調査区を設定して、掘り下げを行っています。午後に岩手県立大学の学生さん達が見学に来られました。

平成20年9月4日 木曜日 曇り

昨日までに設定した調査区の掘り下げを行いました。金取遺跡の第4層のa~d層に対応するとみられる粘土層を断面でも確認しました。層と層の境目にオレンジ色の鉄分が集積している様子が見られます。

金取遺跡第3次発掘調査

旧宮守村教育委員会が実施した発掘調査の様子です。

1 期間 平成16年6月7日~7月2日

2 場所 岩手県遠野市宮守町達曽部22地割72番地3号、72番地60号

調査日誌

長友委員現地指導(北から)

八木委員現地指導(北から)

ルミネッセンス年代測定のサンプリング(北から)

暗幕をかけてサンプリング(北から)

平成16年6月29日 火曜日

今日は晴れて日差しが大変強い日でした。

第1次調査で石器が出土した第3文化層に対応すると考えられる3層の年代測定の試料採取のため、奈良から調査指導委員である長友先生と、山形から八木先生が来跡されました。

試料の採取は、ルミネッセンス年代測定法のためのものです。ルミネッセンス年代測定とは、土に含まれる鉱物にどれだけの放射線が蓄積されているかを測定して、その土の年代を推定するものです。鉱物の多くは熱や光を加えると発光するそうで、この発光現象のことをルミネッセンスというそうです。熱を加えて発光させるものを熱ルミネッセンス、光を加えて発光させるものを光ルミネッセンスといいます。今回の測定は光ルミネッセンスの測定を行います。測定などの分析作業は奈良教育大学の長友先生の研究室で行われます。

試料の採取は、直射日光を避けるために暗幕をかけて暗闇の中で行われます。試料が光に当たってしまうと、測定値が狂ってしまうそうです。また、地層の状況については、八木先生に見ていただいて、特徴を把握した上でサンプリングしました。

この作業をもって第3次調査の主な作業は終了しました。今回の調査で得られたデータをもとに、今年度中に報告書にまとめて、その内容を公表する予定です。

調査中には、たくさんの方々にご協力いただき、順調に調査を進めることができました。ご協力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。

調査区の埋め戻し作業(南から)

3トレンチの埋め戻し作業(北から)

平成16年6月29日 火曜日

今日は梅雨時期とは思えない晴れの天気でした。

昨日に引き続き、E12区の埋め戻しを行い、続いて3トレンチの埋め戻しを行いました。これで、年代測定の試料を採取する予定の5トレンチを残す以外は、埋め戻し作業を終了しました。また、露頭の保護のため、ブルーシートをかけ雨風による崩壊に対する処置を行いました。

これまで、土壌に含まれる可能性のある微細な遺物を検出するために、発掘した土を採取しておきましたが、その運搬作業も行いました。軽トラック4杯分の量がありました。今後の資料整理で、この土を水洗フルイにかけます。

道具の片付けなども終わり、あとは年代測定のための試料採取を残すのみとなりました。作業員としてお手伝いいただいた方も今日の作業でおわりでした、約1ヶ月間ごくろうさまでした。

E12区の完掘状況4a層上面(南西から)

3トレンチの完掘状況4a層上面(南から)

平成16年6月28日 月曜日

今日は午前中は晴れていましたが、午後3時ころから比較的強い雨が降ってきて、作業ができなくなりました。

調査のほうは、これまで発掘した調査区の写真を撮ったり図面を作成したりする、記録作業を行いました。そうした記録作業が終わったところから埋め戻しをはじめました。年代測定の試料採取用の調査区を除き、明日以降埋め戻しと現場の後片付けを行います。

5トレンチの掘り下げ(南から)

E12区ベルト出土の縄文時代の石器(南から)

平成16年6月27日 日曜日

今日は、昨日の雨がうそのような、気持ちの良い晴れの日でした。

さて、調査のほうは終盤です。E12区ではベルト部分の掘り下げを行いました。旧石器は出土しませんでしたが、縄文時代の石器が数点出土しました。3トレンチでは、土層の断面図を作成しました。5トレンチでは、3d層を目指して掘り下げを行いました。

今日の作業で、調査終了のめどがつきました。残りは、こまごまとした記録作業や、埋め戻し作業です。

調査指導委員による現地指導(北から)

E12区ベルトの掘り下げ(西から)

平成16年6月26日 土曜日

今日は、あいにくの雨模様でした。

11時より現地説明会を行い、雨の中にもかかわらず、県内外から約60名の方々のご参加をいただきました。

午後は調査区にテントを建てて、発掘作業を行いました。E12区では、旧調査区とのあぜの部分を発掘しています。3トレンチでは、4a層上面を検出しています。5トレンチでは、3c層上面を検出しました。

調査指導委員による現地指導(北から)

4トレンチの風倒木によるカクラン(南から)

平成16年6月25日 金曜日

今日は、小雨がたまに降る曇りの日でした。

午前中より、調査指導委員の先生方と各調査区の地層の検討会を行い、様々なご指導をいただきました。

E12区は前回の調査区との間に地層の断面観察のために残したあぜの記録をおこない、そこの掘り下げを開始しました。3トレンチでは、3b層の掘り下げ後、3c層の掘り下げを行いました。4トレンチ(1×1m)では掘り下げを進めましたが、風倒木によって地層が大きく乱されていることがわかりました。ここで年代測定の試料を採取しようと考えていましたが、状態が良くないので、ここは記録をとって埋め戻し、新たに北3mほどのところに1×1mの5トレンチを設定して、掘り下げを開始しました。

E12区4層上面検出(西から)

3トレンチ3c層上面検出(北から)

平成16年6月24日 木曜日

今日も暑い日でしたが、風があったのでなんとか作業を行えました。以前ここで紹介した、金取遺跡にいる顔の周りを飛ぶ小さな虫の、弱点を発見しました。それは、風です。強い風が吹くと、この虫は寄ってこないことが、わかりました。

さて、調査のほうですが、E12区では3層を全面で掘り終り、4層上面を検出しました。明日以降は、1次調査の時の発掘調査区との間のベルト(地層断面を観察するために掘り残した部分)の発掘を行います。3トレンチでは、3b層の掘り下げを行い、3c層上面を検出中です。4トレンチでは、2層の掘り下げを行っています。

E12区西壁土層断面図の作成(北東から)

E12区4a層上面検出作業(北東から)

平成16年6月23日 水曜日

今日は定休日の予定でしたが、作業がやや遅れ気味のため、午後のみ学生さんたちと調査員で作業を行いました。夕方には曇りましたが、昼間は大変蒸し暑い日でした。

E12区では、3層で出土した自然礫の記録作業、僅かに残っている3層を掘り下げる4a層上面の検出作業、西壁地層断面図の作成作業を行いました。この調査区の大部分では3層の下層にあたる4a層の上面を検出していますので、そろそろここでの発掘作業は終わります。

明日は今日の作業の続き、3、4トレンチの掘り下げを行います。

E12区の3層掘り下げ作業(東から)

鹿角市から約50名が見学(南西から)

平成16年6月22日 火曜日

昨夜の台風6号による大雨で、調査区に掛けたビニルシートにたっぷりと雨水が貯まっていました。作業開始の時間には雨は上がっていましたが、ときおり小雨が降る曇り空の一日でした。

調査のほうは、E12区では引き続き3層の掘り下げを行いました。3トレンチは、3a層から出土した炭化物のサンプリングをおこなった後掘り下げて、3トレンチでは3b層を全面で検出することができました。3トレンチの北側数メートルのところに、1×1mの調査区(4トレンチ)を設定し、掘り下げを開始しました。ここは、がけ面の観察により、3層の残りがもっとも良い地点だと考えられます。今日は表土の除去作業で、その際に縄文土器が数点出土しました。

秋田県鹿角市の皆さん50名ほどが見学に来られました。

E12区の3層掘り下げ作業(東から)

地層の線引き(南から)

平成16年6月21日 月曜日

今日は、蒸し暑い一日でした。

E12区では、引き続き3層の掘り下げを行いました。3トレンチでは、出土した炭化物の分布状況の記録や、サンプリングを行い、そのあとに掘り下げを行いました。また、土取りされてできたがけ面の地層の検討を行い、地層の境を見極めて線引きする作業を行いました。

発掘調査では、遺物などがどの層から出土するかが大変重要です。それを確認し、過去の調査での、どの層と対応するかを明らかにするため、地層を検討し線引き作業を行います。地層は、後世の木の根や、モグラなど様々なことによって乱されているので、それらに惑わされないように線引きする必要があります。

図面整理作業

出土資料の洗浄作業

平成16年6月20日 日曜日

今日は朝から雨でした。雨の状況を見て発掘作業を行おうと思いましたが、雨がまったく止む気配がありませんでしたので、室内で整理作業を行いました。

整理作業は、これまで出土した資料の洗浄作業と、これまでに作成した図面の点検作業および整理作業です。これらの作業は午前中に終わりましたので、午後は休みにしました。

E12区調査区(北西から)

佐川委員現地指導(南西から)

3トレンチ炭化物出土状況(南から)

(竹串が刺さっているところが炭の出ているところ)

炭化物のアップ(南から)

(真ん中の黒い点が炭化物)

平成16年6月19日 土曜日

今日の天気は梅雨入り以来、梅雨らしさが戻ってきた一日で、小雨が朝から降ったり止んだりでした。小雨だったので、それほど作業に支障は出ませんでした。

今日は、3トレンチ、E12区ともこれまでに出土した炭化物や礫などの資料の出土記録をとる作業でした。こうした出土資料は、出土したらすぐに取り上げてしまうのではなく、それらの平面的なまとまりを確認して、写真でその様子を撮影し、分布図を作ってから取り上げます。また、石器ではない自然礫なども記録するのは、その地層の様子を知るためです。ここ数日で出土したものの取り上げ作業は終わりましたので、また明日から掘り下げを行います。

3トレンチ3b層の掘り下げ(北から)

E12区3層の掘り下げ(北から)

平成16年6月18日 金曜日

曇りの一日で、作業がしやすい天候でした。この遺跡に来た方なら体験しているかもしれませんが、ここにいると非常に小さなハエが10匹くらい頭に群がってきます。彼らはなぜか目を狙って突撃してきますので、作業をするにはとてもうるさく邪魔な存在です。これが続くようであれば、対策を打たねばと考えています。

さて、調査のほうは、昨日までに引き続いて、3層の掘り下げを行っています。これまで、とくに目立ったものの出土はありません。慎重な掘り下げを行っているので、作業の進度はどうしても遅くなります。

E12区3層の掘り下げ作業(北東から)

3トレンチ3a層の掘り下げ作業(北から)

平成16年6月17日 木曜日

今日は快晴でした、一度も曇りませんでした。E12区は日差しを遮る立ち木などが無いため、直射日光を浴び続けての作業になりますので、今日の作業は過酷なものとなりました。

E12区および3トレンチでは、15日から行っている3層の掘り下げ作業を続けて行いました。慎重に掘り下げるため、一日中行っても全体で5センチ程度しか下がりません。これからが、第1次調査で石器が出た層に対応する地層を掘ることになります。今回の発掘でもっとも、慎重性が求められる場面に差し掛かってきました。

今日から、先週いた学生さんに代わってお手伝いいただく学生さん3名が新たに来てくれました。初日から大変暑かったですが、夜はしっかり休息をとって、へたばんないようにがんばりましょう。

E12区3層上面の精査(東から)

写真撮影(西から)

E12区3層の掘り下げ(西から)

3トレンチ3層の掘り下げ(北から)

平成16年6月15日 火曜日

今日も晴れでしたが、昨日よりは雲が多く作業がはかどりました。

E12区では、3層の掘り下げに入りました。E12区は3m×3mの正方形の調査区で、その中を、さらに1m×1mごと9つの小グリッドにわけて、数センチづつ掘り下げます。その小グリッドごとに、掘って出た土をすべて袋に入れて採取しておきます。これは、後で水洗フルイにかけて、微細な遺物が含まれていないかどうかチェックします。

3トレンチでも、3層の掘り下げを開始しました。この調査区は、1m×3mの細長い形をしており、これも1m×1mごとに区切って、E12区と同じように土を採取しておきます。

明日、水曜日は定休日です。7日から調査のお手伝いをしていただいていた3名の東北学院大学の学生さんたちは、今日の作業でお別れです、お疲れ様でした。17日からは、新たに3名の学生さんがお手伝いしてくれます。

E12区陥し穴の検出(北西から)

県教委による調査指導(南から)

平成16年6月14日 月曜日

今日は、朝から快晴で、一度も曇ることがありませんでした。そのため、写真撮影が良い条件で行えず、作業が思うように進みませんでした。

E12区では、これまで掘り下げていなかった部分で、陥し穴を検出しました。ちょうど調査区の北西角にありました。過去の調査でも、このような陥し穴を検出しており、その形態から縄文時代のものと考えられます。

明日こそは、3層の掘り下げを開始します。

3トレンチの溝状の落ち込みと炭化物の出土状況(東から)

E12区2層での遺物等の出土状況(西から)

平成16年6月13日 日曜日

今日は、午前中は曇りがちでしたが、午後からは青空でした。さわやかな風が吹いて、気持ちの良い一日でした。晴れの日は、気持ちは良いのですが、調査区の全体写真の撮影には、不向きな天気です。日差しがあると、調査区の中に影ができてしまって、土の色がわかる写真を撮ることができません。そういうときは、雲が来きて太陽を隠してくれるまで、待ちます。発掘調査では、時に待つのも仕事のひとつです。

さて、E12区では2層で出土した石器類や炭化物の写真撮影などの記録を行い、3層上面が調査区全面で検出することができました。3トレンチでは、溝状の落ち込みの範囲を検出して、その中の土に炭化物が比較的多く含まれていることがわかりました。これがどういった性格かはまだわかりません。

よいよ明日以降は、今回の目的である3層の発掘がはじまります。

E12区で平面図の作成作業(西から)

E12区2層出土遺物の計測作業(北から)

E12区2層中から出土した石器(南から)

E12区から出土した石器(南から)

平成16年6月12日 土曜日

今日は、作業開始直前まで雨が降っていましたが、それ以降は台風一過で日差しの強い一日でした。梅雨時なのに、天気に恵まれています。

E12区では、2層から出土している炭化物や石器類の位置を記録して、平面図の作成を行いました。2層は、第1次調査の第II文化層に相当し、後期旧石器時代(1万3千年前~3万年前頃)の地層であると考えられています。過去のこの遺跡の発掘調査では、2層でまとまった遺物の出土は見られませんでしたので、今回の調査で2層から遺物が出土する可能性は低いと考えていました。

明日は、これらの遺物の取り上げを行い、2層での作業を終了する予定です。

平面図の作成作業(南から)

E12区2層掘り下げ作業(東から)

3トレンチ2層中から炭化物検出(南から)

炭化物の出土状況

(白い棒は竹串、その根元にある黒いものが炭化物)

平成16年6月11日 金曜日

今日も天気が良い日でした。約20年前の第1次調査区のすぐ南隣にある調査区E12では、昨日に引き続き、2層を掘り下げています。今回の主な目的となる3層まであと一歩です。

1次調査区の東隣に設定した1×3mの3トレンチでは、表土を完全に除去し2層の掘り下げを行っています。2層中からは炭化物の粒が検出されました。これらの炭化物がこの地層に残された原因は定かではありませんが、この地層の時代の様子を探るための資料となるので、位置情報などの記録をとっておきます。

手前E12区、奥3トレンチ(東から)

菊池委員現地指導(西から)

E12区発掘作業(東から)

表土から出土した縄文土器(北から)

平成16年6月10日 木曜日

今日も晴れでした。1次調査のすぐ南隣に設定したE12区は、完全に表土をはずし終わり、第2層上面の写真撮影を行った後、掘り下げを行いました。第2層は、後期旧石器時代の地層と考えられており、石器などの遺物が出土する可能性もあるため、慎重に掘り下げを行っています。午後からは、1次調査の西隣に設定した3トレンチでは表土の除去作業を開始し、ほぼ表土を取り除くことができました。

表土除去作業(東から)

菊池委員現地指導(西から)

武田委員現地指導(東から)

表土から出土した縄文土器(北から)

平成16年6月9日 水曜日

今日は定休日の予定でしたが、昨日までの悪天による遅れを取り戻すため、作業を行いました。昨日までの作業で、発掘までの段取りはできていましたので、今日からはよいよ掘り始めました。発掘作業を開始した地点は、E12グリッドという調査区で、20年前に第1次発掘調査された場所のすぐ南隣にあたります。ここでは、第III文化層の石器の出土が期待されています。

今日の作業は、表土を剥がして、第2層の上面をほぼ検出しました。表土からは、縄文土器やそれに伴うと見られる石器が数点出土しました。

発掘前の状態を写真撮影(西から)

調査区設定作業の続き(南東から)

平成16年6月8日 火曜日

今日の朝は雨が降っていて、昨日に引き続きまた雨で作業は中止かと、半ばあきらめていましたが、開始時間直前に雨が上がったため作業を行いました。今日の作業は、昨日少し残した調査区の設定作業と、発掘前の調査区の写真撮影、遺跡内の危険箇所の安全柵の設置など、発掘に取り掛かる直前までの作業を行いました。

午後からよいよ発掘に取り掛かるはずでしたが、ちょうどお昼頃から雨が降り出しました。午後の作業が始まる直前まで様子を見ましたが、止まなかったので、午後の作業は中止にしました。明日からは、土を掘る作業に取り掛かる予定です。

テントの中から測量機器を使っての測量作業(南から)

傘をさして測量作業(南東から)

平成16年6月7日 月曜日

調査初日の今日は東北北部梅雨入り初日ということで、朝からあいにくの雨模様でした。測量機械を設置するところに雨を防ぐためのテントを張り、正確な測量をして、発掘する調査区を設定しました。発掘する場所は、第1次発掘調査区の南側隣接地と、東側隣接地です。これまでの調査で知ることのできなかった、第III文化層の詳しい年代と、石器や炭化物等がどのような範囲で分布しているかを確認するのが目的です。こうした発掘する場所は、これまでの調査成果を元にして、発掘調査指導委員や調査担当者が話し合って決定しました。

午後は、悪天候のため調査を中止しました。天候がよければ、明日は、調査区設定作業の続きと、発掘作業に取り掛かります。

平成20年9月18日 木曜日 曇り時々晴れ

土層断面図と平面図の作成を行いました。明日には残りの記録作業を終わらせて、今回の試掘調査は終了します。

今回の成果は分析結果を含めて、年度末に調査報告書を刊行して公表します。

平成20年9月17日 水曜日 晴れ

引き続き土層断面の記録作業を行いました。また、図面の作成が終了した調査区から、火山灰分析のための試料採取を行ないました。今回の試料採取及び分析は専門家に依頼して実施します。火山灰の分析を行なうことで、その火山灰がいつどこから降ったかが特定され、火山灰が含まれる地層の年代などを知ることができます。つまり、この調査においては、検出された土層が果たして金取遺跡と対応するかどうかを知るための重要な分析と言えます。

平成20年9月16日 火曜日 晴れ

12日金曜日は、雨のため調査を中止しました。今日の調査区はその雨で水浸しになっていました。水をかき出してから、先週に引き続き調査区の土層断面の記録作業を行いました。断面を地層ごとに分層して線を引きます。注意深く観察すると、現世のかく乱がかなり下層まで及んでいるのがわかります。このようなかく乱は、木の根や、ミミズやアリなどの小さな生き物の活動によるものが多いようです。

平成20年9月11日 木曜日 晴れ

各調査区の精査は本日で終了し、土層断面の記録作業に入りました。写真は、試掘調査をしている丘の遠景です。南西方向から撮影したものです。丘の手前に湯屋川が流れています。

平成20年9月10日 水曜日 晴れ

最初に設定した4つの調査区の最も北側の 調査区で、大昔、地表面だった痕跡の乾裂(ひび割れ)がある地層を精査中に、炭化物のような小さな黒い粒を検出しました。これが本当に炭化物かどうか、今後の分析により正体を明らかにしたいと考えています。炭化物は焚火の跡や自然火災など様々な発生原因が考えられます。なお、炭化物の粒は、金取遺跡の第1次調査で数多く検出されました。

平成20年9月9日 火曜日 晴れ

金取遺跡第III文化層に対応する土層の検出を目指して、掘り下げを進めていた調査区では、西側斜面からの粘板岩の礫を含む非常に厚い堆積物を確認しました。この斜面堆積物の直下には、IV層に相当すると見られる粘土層を検出することができました。しかし、目的としていた、III層に相当する土層は検出できませんでした。

平成20年9月5日 金曜日 曇り

これまでの調査区では、金取遺跡の第III文化層に対応する地層を確認できていないので、その地層の検出を目指して、国道を挟んで西側の丘に新たに調査区を設定して、掘り下げを行っています。午後に岩手県立大学の学生さん達が見学に来られました。

平成20年9月4日 木曜日 曇り

昨日までに設定した調査区の掘り下げを行いました。金取遺跡の第IV層のa~d層に対応するとみられる粘土層を断面でも確認しました。層と層の境目にオレンジ色の鉄分が集積している様子が見られます。

平成20年10月28日 火曜日 晴れ

先週に引き続き、竪穴住居跡を検出した調査区の精査を行ないました。住居跡の壁際には、細い柱穴列のような遺構を検出しました。先週は、うすぼんやり暗い土が壁際にあることは確認していましたので、精査してみました。床面の硬く締まった土とは明らかに違い、住居跡を覆っていた土と似ていたので、掘り下げてみたところ、この小さな穴の列を検出しました。精査が終了し、図面作成などの記録を全て終えて、調査区の埋め戻しを開始しました。明日は、現場の撤収作業を行い、今回の調査は終了します。調査の成果は、今年度末に報告書にまとめて刊行する予定です。

平成20年10月23日 木曜日 曇り

道路に対して直行に設定した調査区では、住居跡と見られる遺構の床面を検出しました。写真は、一部分検出した状況です。段の手前の右側の黄色い部分が床面です。黄色い部分の直上には、黒っぽい炭化物混じりの薄い層があります(真ん中に見えています)。左下に一部掘り残しているところでは、埋め土の上部から炭化物の集中地点を検出しました。この直上からは、縄文土器片が出土しています。埋め土の下部からは、まとまって遺物は出土しませんでしたが、石器や土器が数点出土しました。

平成20年10月22日 水曜日 晴れのち曇り

道路に並行に設定した調査区では、住居跡の床面とみられる面で確認した土坑とピットについて掘り下げを行いました。土坑は調査区外に広がっているため、全体の形はわかりませんでした。埋め土からは、土器片が数点出土しました。ピットは当初竪穴住居の柱穴の可能性が考えられましたが、思ったよりも浅いものでした。

平成20年10月21日 火曜日 晴れ

道路に対して直行に設定した調査区では、黄褐色土と暗褐色土の土の違いを検出し、暗褐色土のほうが上層であると判断したため、暗褐色土を掘り下げています。数センチ掘り下げると、写真のように縄文土器片が出土しました。その後更に掘り下げると、土器の近くから石器が2点出土しました。ここも、竪穴住居跡である可能性が出てきました。

平成20年10月17日 金曜日 晴れ

道路と並行に設定した調査区で、暗褐色の土を掘り進めていくと、黄色い土の平らな面が検出されました。この面は竪穴住居跡の床面の可能性が考えられます。写真の奥には、10cm程度の段差が見えますが、これは竪穴住居跡の壁である可能性が考えられます。

平成20年10月16日 木曜日 晴れ

写真は、最初に設定した調査区に小さな穴が5つ検出されたので、その平面図を作成しているところです。測量機械を使用して、図面に必要な点の座標値を測り、手書きで図面に点をおとして、それを線で結んでいきます。以前は機械を使用せずメジャーで測って平面図を作成していましたが、機械を使用することで、より正確な図面を作成することができます。

平成20年10月15日 水曜日 晴れ時々雨

道路の法面で検出した土坑をほぼ4分の1だけ掘り下げて、断面で埋まり方を観察しました。黄色い土や茶色い土が混じった土で埋まっているので、自然に徐々に埋まっていったのではなく、人が埋めたものではないかと考えられます。また、埋め土の上部から縄文土器の破片が出土しており、この土器が作られた以後に、この土坑が埋まったものと考えられます。これらの観察結果を、実測して断面図として記録しました。

平成20年10月14日 火曜日 曇り時々晴れ

先週検出した焼け土の厚さを見るために、断ち割って断面をつくりました。厚さ約10cm程度で、しっかり焼けているいる様子がわかります。これを断面図として記録します。そのときにあわせて、土の色もしっかり記録します。ほかに、先週出土した土器などの遺物の位置情報を記録したり、焼けた土の範囲を平面図に記録したりしました。焼け土の周辺を観察すると、小さな木炭片が散らばっているのが確認されました。

平成20年10月10日 金曜日 晴れのち雨

道路に並行して設定した調査区で、黒い土の下の明るい茶色の土を掘り下げていると、土器片がややまとまって出土しました。同じ面に焼けてオレンジ色に変色した土を検出しました。写真の右上に見えるオレンジ色のところが焼け土で、真ん中あたりに見える赤っぽいものが土器片です。土器片にはいずれも縄文が施されています。焼け土や、土器片が散らばっているということは、この面で縄文人が土器を使い、たき火などをして生活していたと考えられます。

平成20年10月3日 金曜日 晴れ

昨日ご紹介した土坑を上から見た写真です。土坑の埋まり方を観察するために、4分の1だけ掘って、土層断面を作っています。土坑の上のほうから縄文時代の土器と、現時点では石器かどうか不明の細長い石が出土しました。出土した遺物の位置情報を記録するため、遺物が出たところだけ四角く掘り残しています。

平成20年10月2日 木曜日 晴れ

昨日、道路の法面のクリーニングをすると、黄色の地山を掘り込んでいる穴の断面を確認することができました。暗い色の土が穴の埋め土です。古い地層から掘り込まれているようなので、縄文時代の土坑だと考えられます。これから土坑の埋め土を掘り下げて精査していきます。

平成20年10月1日 水曜日 晴れ

昨日に引き続き調査区の掘り下げを行ないました。最初に設定した調査区からは、写真のような縄文時代の土器片が出土しています。土器の表面には、繊維を撚り合わせて作った撚糸(よりいと)により文様が施されているのが確認できます。

平成20年9月30日 火曜日 晴れ

9月26日に設定した調査区の掘り下げを行なうとともに、その調査区に直行する方向(道路には並行する方向)で、新たな調査区を設定して掘り下げを進めました。これまでに表土から縄文土器の破片や石器の剥片が出土しています。

平成20年10月28日 火曜日 晴れ

先週に引き続き、竪穴住居跡を検出した調査区の精査を行ないました。住居跡の壁際には、細い柱穴列のような遺構を検出しました。先週は、うすぼんやり暗い土が壁際にあることは確認していましたので、精査してみました。床面の硬く締まった土とは明らかに違い、住居跡を覆っていた土と似ていたので、掘り下げてみたところ、この小さな穴の列を検出しました。精査が終了し、図面作成などの記録を全て終えて、調査区の埋め戻しを開始しました。明日は、現場の撤収作業を行い、今回の調査は終了します。調査の成果は、今年度末に報告書にまとめて刊行する予定です。

平成20年10月23日 木曜日 曇り

道路に対して直行に設定した調査区では、住居跡と見られる遺構の床面を検出しました。写真は、一部分検出した状況です。段の手前の右側の黄色い部分が床面です。黄色い部分の直上には、黒っぽい炭化物混じりの薄い層があります(真ん中に見えています)。左下に一部掘り残しているところでは、埋め土の上部から炭化物の集中地点を検出しました。この直上からは、縄文土器片が出土しています。埋め土の下部からは、まとまって遺物は出土しませんでしたが、石器や土器が数点出土しました。

平成20年10月22日 水曜日 晴れのち曇り

道路に並行に設定した調査区では、住居跡の床面とみられる面で確認した土坑とピットについて掘り下げを行いました。土坑は調査区外に広がっているため、全体の形はわかりませんでした。埋め土からは、土器片が数点出土しました。ピットは当初竪穴住居の柱穴の可能性が考えられましたが、思ったよりも浅いものでした。

平成20年10月21日 火曜日 晴れ

道路に対して直行に設定した調査区では、黄褐色土と暗褐色土の土の違いを検出し、暗褐色土のほうが上層であると判断したため、暗褐色土を掘り下げています。数センチ掘り下げると、写真のように縄文土器片が出土しました。その後更に掘り下げると、土器の近くから石器が2点出土しました。ここも、竪穴住居跡である可能性が出てきました。

平成20年10月17日 金曜日 晴れ

道路と並行に設定した調査区で、暗褐色の土を掘り進めていくと、黄色い土の平らな面が検出されました。この面は竪穴住居跡の床面の可能性が考えられます。写真の奥には、10cm程度の段差が見えますが、これは竪穴住居跡の壁である可能性が考えられます。

平成20年10月16日 木曜日 晴れ

写真は、最初に設定した調査区に小さな穴が5つ検出されたので、その平面図を作成しているところです。測量機械を使用して、図面に必要な点の座標値を測り、手書きで図面に点をおとして、それを線で結んでいきます。以前は機械を使用せずメジャーで測って平面図を作成していましたが、機械を使用することで、より正確な図面を作成することができます。

平成20年10月15日 水曜日 晴れ時々雨

道路の法面で検出した土坑をほぼ4分の1だけ掘り下げて、断面で埋まり方を観察しました。黄色い土や茶色い土が混じった土で埋まっているので、自然に徐々に埋まっていったのではなく、人が埋めたものではないかと考えられます。また、埋め土の上部から縄文土器の破片が出土しており、この土器が作られた以後に、この土坑が埋まったものと考えられます。これらの観察結果を、実測して断面図として記録しました。

平成20年10月14日 火曜日 曇り時々晴れ

先週検出した焼け土の厚さを見るために、断ち割って断面をつくりました。厚さ約10cm程度で、しっかり焼けているいる様子がわかります。これを断面図として記録します。そのときにあわせて、土の色もしっかり記録します。ほかに、先週出土した土器などの遺物の位置情報を記録したり、焼けた土の範囲を平面図に記録したりしました。焼け土の周辺を観察すると、小さな木炭片が散らばっているのが確認されました。

平成20年10月10日 金曜日 晴れのち雨

道路に並行して設定した調査区で、黒い土の下の明るい茶色の土を掘り下げていると、土器片がややまとまって出土しました。同じ面に焼けてオレンジ色に変色した土を検出しました。写真の右上に見えるオレンジ色のところが焼け土で、真ん中あたりに見える赤っぽいものが土器片です。土器片にはいずれも縄文が施されています。焼け土や、土器片が散らばっているということは、この面で縄文人が土器を使い、たき火などをして生活していたと考えられます。

平成20年10月3日 金曜日 晴れ

昨日ご紹介した土坑を上から見た写真です。土坑の埋まり方を観察するために、4分の1だけ掘って、土層断面を作っています。土坑の上のほうから縄文時代の土器と、現時点では石器かどうか不明の細長い石が出土しました。出土した遺物の位置情報を記録するため、遺物が出たところだけ四角く掘り残しています。

平成20年10月2日 木曜日 晴れ

昨日、道路の法面のクリーニングをすると、黄色の地山を掘り込んでいる穴の断面を確認することができました。暗い色の土が穴の埋め土です。古い地層から掘り込まれているようなので、縄文時代の土坑だと考えられます。これから土坑の埋め土を掘り下げて精査していきます。

平成20年10月1日 水曜日 晴れ

昨日に引き続き調査区の掘り下げを行ないました。最初に設定した調査区からは、写真のような縄文時代の土器片が出土しています。土器の表面には、繊維を撚り合わせて作った撚糸(よりいと)により文様が施されているのが確認できます。

平成20年9月30日 火曜日 晴れ

9月26日に設定した調査区の掘り下げを行なうとともに、その調査区に直行する方向(道路には並行する方向)で、新たな調査区を設定して掘り下げを進めました。これまでに表土から縄文土器の破片や石器の剥片が出土しています。

印刷

印刷