遠野市消防団の沿革 ~歴史ある消防精神~

遠野市の消防の歴史は古く、江戸時代の武家火消しから始まっています。遠野市内で発生した大災害を含めて遠野市の消防の沿革をご紹介します。

江戸から昭和の大合併による遠野市、宮守村誕生まで

|

延宝4年(1676年) |

遠野南部三五郎義長が盛岡藩主の名代として江戸城御成橋(将軍や皇族が渡る橋)筋火消し番を立派に努め、南部火消しの名を高くしたといわれている。 |

|

元禄8年(1695年) |

遠野の消防のはじまりとされる武家火消しが始まる。 |

|

文久3年(1863年) |

床屋職人の木下孫之助が同業者を集め、火消し組を組織する。町火消しが始まる。 |

|

明治16年(1883年) |

県令により公立横田村消防組が設立される。100人を50人ずつの2部に分ける。 |

|

明治18年(1885年) |

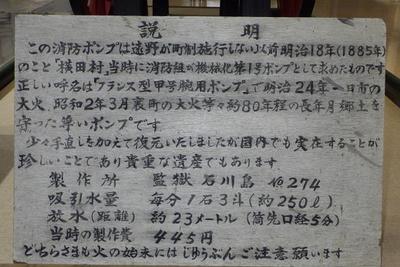

機械化第1号としてフランス型腕用ポンプ1台を購入する。

|

|

明治22年(1889年) |

町村制施行により「遠野町消防組」に改称 同年大洪水があり、早瀬川堤防が決壊、単身濁流に飛び込み2人を救助した菊池栄太郎消防手が県知事から表彰される。 |

|

明治24年(1891年) |

200余戸、350世帯を焼く火災発生、記録上、遠野郷最大の火災となる。 |

|

明治29年(1896年) |

明治三陸津波 遠野消防組が総動員で夜を徹して釜石に駆け付け救助活動を行う。 |

|

明治38年(1905年) |

達曽部村に公設消防組が発足する。 組員31名 |

|

明治40年(1906年) |

宮守村に公設消防組が発足する。 組員36名 |

|

明治41年(1907年) |

綾織村に公設消防組が発足する。 組員88名 鱒沢村に公設消防組が発足される。 組員30名 |

|

明治43年(1909年) |

上郷村に公設消防組が発足する。 組員45名 遠野町鍵町に展望警戒用の火の見櫓が建設される。 |

|

明治44年(1910年) |

小友村に公設消防組が発足する。 組員50名 |

|

大正8年(1919年) |

青笹村に公設消防組が発足する。 組員62名 |

|

大正10年(1921年) |

附馬牛村に公設消防組が発足する。 組員64人 |

|

大正12年(1923年) |

土淵村に公設消防組が発足する。 組員60人 |

|

大正13年(1924年) |

松崎村に公設消防組が発足する。 組員80人 |

|

大正15年(1926年) |

仲町で大火 60余戸消失する。 大槌、釜石方面の西部上閉伊郡の各消防組だけでなく、花巻町消防組も応援に駆け付ける。遠野中学校、遠野高等女学校の活躍あり。 |

|

昭和14年(1939年) |

勅令発布により警防団に改変される。防空警戒業務が増える。 |

|

昭和22年(1947年) |

警防団を消防団に改組される。 |

|

昭和23年(1948年) |

アイオン台風が発生する。 遠野市死者10名(綾織7人、小友1人、上郷2人) |

|

昭和27年(1952年) |

綾織村消防団で速消型2,200リットル水槽付き消防ポンプ自動車いすゞ自動車TX80を導入する。その後、消防団常備部が創設されると配置換えされる。 |

|

昭和29年(1954年) |

1町7村合併により遠野市が誕生、遠野市消防団が発足する。団員数1,454名 |

|

昭和30年(1955年) |

3村合併により宮守村が誕生、宮守村消防団が発足する。団員数540名 |

遠野市消防団・宮守村消防団発足から平成の市村合併まで

|

昭和30年(1955年) |

市として初の消防出初式が行われる。団員等1,500人が行進する。 定員15名で消防団常備部を新設 常勤者2名を配置する。 |

| 昭和31年(1956年) |

遠野市消防団が支団制から分団制に改め8個分団とする。定数1,226人 報酬:団長3万円 副団長1万8千円 本部長・分団長1万5千円 副分団長5千円 部長5千円 班長500円 団員500円 |

|

昭和34年(1959年) |

遠野市消防署が設置され、電話119番受付開始する。 |

|

昭和37年(1962年) |

遠野市消防団副団長がアメリカ消防団施設視察を行う。 |

|

昭和40年(1965年) |

宮守村消防団 全ての車両、消防ポンプが機械化する。 |

|

昭和43年(1968年) |

遠野市消防団8-3に積載車を配置、全ての分団部で機械化され、機動力が増す。 第2回岩手県消防操法競技会小型ポンプの部で第2分団が第2位と0.5点の差で優勝する。 |

|

昭和46年(1971年) |

遠野市・宮守村合同消防演習を行う。松崎町宮代で火災防ぎょ訓練、釜石市、東和町、大迫町から消防自動車が各1台が参加する。 |

|

昭和47年(1972年) |

宮守村消防団ラッパ隊が結成する。隊員10名 |

|

昭和48年(1973年) |

遠野地区消防事務組合が発足する。 |

|

昭和55年(1980年) |

宮守村消防団ラッパ隊 東京都の後楽園スタジアムで開催された消防創設100周年記念全国大会でラッパを吹奏する。 |

| 昭和63年(1988年) |

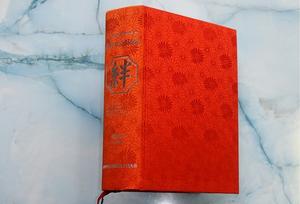

自治体消防40周年記念遠野郷消防総監「絆」を発刊する。

|

|

平成6年(1994年) |

遠野市一円で岩手県総合防災訓練が行われる。 |

|

平成9年(1997年) |

岩手県消防協会遠野支部が解散し、遠野釜石地区支部が発足する。 |

|

平成15年(2003年) |

宮守村消防団ラッパ隊が東京ドームで開催された自治体消防55周年記念式典でドリル演奏を披露する。 |

| 平成17年(2005年) |

遠野市と宮守村が合併し、遠野市となる。 遠野市遠野消防団、遠野市宮守消防団となる。 |

遠野市消防団発足から現在まで

|

平成19年(2007年) |

遠野市遠野消防団と遠野市宮守消防団が合併し遠野市消防団が発足する。初代団長 細川 巌が就任する。 |

|

平成21年(2009年) |

遠野市消防団機能別分団市役所班が発足する。 |

| 平成23年(2011年) |

東日本大震災発生 3月14日大槌町の山林火災へ団車両5台、団員26名を派遣する。 4月9日、4月10日 大槌町にボランティア派遣をする。 総勢25名 |

|

平成25年(2013年) |

東日本大震災の活動により自治体消防65周年記念式典で内閣総理大臣表彰と厚生大臣表彰を受章する。 |

| 平成28年(2016年) |

台風10号が上陸、遠野市の被害額約55億6千万円 土淵町の床上浸水の住宅から住民を救助する。 第9分団第2部(上宮守)が岩手県消防操法競技会自動車ポンプの部で優勝し、全国消防操法競技会に出場した。 第5位入賞し、4番員が最優秀選手賞に選ばれる。

|

|

平成29年(2017年) |

台風10号の活動により、国土交通大臣から遠野市消防団へ称賛状が送られる。 |

|

令和4年(2022年) |

消防団分団部再編 56部11分所から44部3分所に再編する。 費用弁償から出動報酬に改正 災害出動1日4,000円から最大12,000円 その他の活動1日2,000円に改正する。 |

| 令和5年(2023年) |

消防団員の年額報酬を一律13,400円増額(機能別団員は、4,000円増)し、消防団員階級の者を年額36,500円に改正する。 |

参考文献:自治体消防40周年記念遠野郷消防総監「絆」、自治体消防50周年記念誌「愛郷」遠野、宮守村消防団史、いわて消防物語

印刷

印刷