市史編さん講座

令和7年度市史編さん講座「三閉伊一揆と遠野」開催報告

令和7年度の市史編さん講座は、『新編遠野市史 資料編 近世』発刊を記念し、遠野市史編さん委員会の大橋進委員長に、「三閉伊一揆と遠野」をテーマに講演していただきました。

講座では、弘化4年(1847)と嘉永6年(1853)に三閉伊(野田・宮古・大槌の3つの通)地方の人々が盛岡藩の圧政に反対して起こした三閉伊一揆について、遠野の動きを中心に解説しました。

弘化4年(1847)の一揆では、1万人を越える一揆勢が早瀬川の川原に押し寄せ、藩の役人を相手にしなかったため、遠野の役人が交渉にあたりました。また嘉永6年(1853)の一揆では、仙台藩に越境した一揆勢の対応をめぐって、遠野領主の南部済賢が仙台へ赴いて交渉にあたり、2回の一揆とも遠野の人々が矢面に立ち、事態を収束に導きました。一揆発生の背景には、人々を「私民」として扱う藩主と、自らを「天下の民(将軍ですら私物として扱うことができない公的な存在)と認識する一揆勢側の認識の相違があったとし、三閉伊一揆は生存権を追求するとともに、藩の権力機構に打撃を与えた世直し的な一揆であったと結びました。

あわせて、会場には「三閉伊一揆集会図」(遠野市立博物館所蔵)の拡大図を展示し、参加者は熱心に見入っていました。

![]() 令和7年度遠野市史編さん講座チラシ.pdf [ 202 KB pdfファイル]

令和7年度遠野市史編さん講座チラシ.pdf [ 202 KB pdfファイル]

令和6年度市史編さん講座「遠野と縄文文化」開催報告

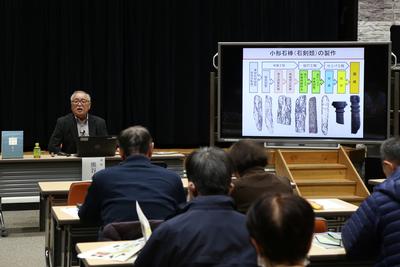

令和6年度の市史編さん講座は、『新編遠野市史 資料編 考古/古代・中世』発刊を記念し、遠野市史編さん委員で盛岡大学名誉教授の熊谷常正先生を講師に迎え、「遠野と縄文文化」をテーマに講演していただきました。

講座では、岩手県で始まった遺跡分布調査に続き、上閉伊郡(遠野)でも伊能嘉矩・鈴木重男を中心に遺跡分布調査が精力的に行われたことを導入に、「たそがれ土偶」の愛称で親しまれている夫婦石袖高野遺跡から出土した屈折像土偶の変遷や、国指定史跡綾織新田遺跡から発見された石棒の貴重性など、遠野における縄文文化の魅力を解説しました。

また、今回刊行された「資料編」をエビデンス(根拠)の提示と位置付け、今後刊行される「通史編」は遠野の歴史を叙述するものであり、地域づくりに活かしていく道筋を示すものにしたいという展望についてもお話いただきました。

参加者の方々は、縄文時代から脈々と受け継がれてきた遠野の文化に触れることができ、感銘を受けた様子でした。

![]() 令和6年度遠野市史編さん講座チラシ.pdf [ 405 KB pdfファイル]

令和6年度遠野市史編さん講座チラシ.pdf [ 405 KB pdfファイル]

令和5年度市史編さん講座「一国一城令と鍋倉城」「鍋倉城を歩こう!」開催報告

令和5年度の市史編さん講座は、日本城郭史学会委員・盛岡支部長で遠野市史編さん調査研究員の神山仁さんを講師に迎え、令和5年3月に国の史跡に指定された鍋倉城をテーマに開催しました。

11月18日(土)に開催した講座「一国一城令と鍋倉城」では、鍋倉城がなぜ現在の形で残ったのか、各時代の為政者の施策と絡め、他の城の例も交えて解説しました。江戸時代、大名は城を私的に築城することはできず、修理の場合であっても幕府への届出が必要でした。また大名であってもその格によっては居所を「城」と称することができませんでした。鍋倉城は正式には「城」とは呼べませんでしたが、遠野南部家代々の居城として幕末まで続き、家臣も各曲輪に住んでいたため荒廃を免れました。文化元年以降は「要害屋敷」と位置づけられています。もし盛岡藩が鍋倉城を放棄して「古城」として扱っていたら、現在の鍋倉城の姿はなかっただろうということです。

また今回は、講師と一緒に鍋倉城の見どころを巡る見学会「鍋倉城を歩こう!」も12月2日(土)に開催しました。

地形や城の防御施設などについて説明しながら、南部神社から、三の丸、本丸、二の丸、馬場跡などを巡りました。この日は気温が低かったものの、うっすらと積もった雪のおかげで地面の凹凸がよく見え、絶好の城歩き日和となりました。現在も残る土塁やそびえ立つ切岸(人工的に削った急斜面)など、鍋倉城の威容を目の当たりにした参加者からは、感嘆の声があがっていました。中には本丸まで初めて登ったという参加者もいて、鍋倉城が他に誇れる城であることを知っていただいた良い機会となりました。

![]() 令和5年度遠野市史編さん講座チラシ.pdf [ 1512 KB pdfファイル]

令和5年度遠野市史編さん講座チラシ.pdf [ 1512 KB pdfファイル]

令和4年度市史編さん講座「『遠野教育とは何か―その特質を考える―」開催報告

令和4年度の市史編さん講座は、遠野市史編さん委員で岩手大学教授の今野日出晴先生に講演していただきました。

遠野教育とは、広義においては藩政期以来遠野地域で行われてきた教育を、狭義では戦前に現在の遠野小学校で行われていた教育を指します。幕末に設立された郷校である信成堂から始まり、近代遠野における小学校や教育関係者の様子、昭和12~14年に遠野尋常高等小学校で行われていた先駆的な教育実践の内容と、その背景やこれまでの評価について解説しました。その中で遠野小学校の前身である横田村第一番小学校が旧岩手県下で3番目に開校が許可された小学校であること、信成堂所蔵の書籍をもとに作られた信成堂書籍館が日本で初めての私立図書館であり(明治14年文部省書籍館調査による)、近世以来の豊かな文化的・教育的土壌のもとで、近代遠野の教育が展開されていったことが紹介されると、参加者から感心の声があがっていました。

令和3年度市史編さん講座「遠野を制するものは岩手を制す―新発見!奥州藤原氏時代の遺跡は語る」開催報告

令和3年度の市史編さん講座は、令和3年12月13日(月)に遠野市民センターにおいて開催された遠野文化遺産セッションの基調講演と兼ねて行い、弘前大学名誉教授で遠野市史編さん委員の斉藤利男氏に講師をつとめていただきました。

講演は「遠野を制するものは岩手を制す―新発見!奥州藤原氏時代の遺跡は語る」と題し、宮代Ⅳ遺跡や安倍館遺跡のほか市内の白山信仰の痕跡から見えて来た奥州藤原氏時代の遠野の姿について、写真や地図などを用いてわかりやすく解説され、参加者からも「おもしろかった」と好評をいただきました。

講演の内容や遠野文化遺産セッションの様子については、「遠野市史編さん活動報告vol.19」や「広報遠野」令和4年1月号に掲載される予定ですのであわせてご覧ください。

令和2年度市史編さん講座「伝承を記録する―自治体史民俗編のありかた―」開催報告

今年度の市史編さん講座は遠野市史編さん委員でみちのく民俗文化研究所の岩崎真幸氏をお招きし、自治体史における民俗編を編さんする過程や手法について講演いただきました。

今年編さんが始まった「民俗編」は、これから調査を行い遠野の人々の今と昔の暮らしを記録していきます。講演では、民俗調査の手法やそれにまつわる諸問題をはじめ、日記やスナップ写真が当時の暮らしを知る重要な資料であることや、「民俗調査は、経験者に教えてもらう作業」であるということなどが資料に基づいて説明され、受講者はメモを取りながら聞き入っていました。

また今回は、新型コロナウイルス感染症対策として定員を減らし、「つくる大学」と連携して講座の様子をインターネットでライブ配信しました。講座の模様は令和3年1月4日までYouTube「つくる大学公式チャンネル」で公開しています。

20201205_市史編さん講座配布資料.pdf [1694KB pdfファイル]![]()

令和2年度市史編さん講座チラシ.pdf [386KB pdfファイル]![]()

令和元年度市史編さん講座「江戸と国元の墓所―遠野南部家28代義顔(よしつら)公の場合―」開催報告

今年度の市史編さん講座は、遠野市史編さん委員で元八戸市立図書館長の藤田俊雄氏をお招きし、江戸と遠野の墓所についてお話ししていただきました。金地院禅林(現、東京都港区)に埋葬されていた遠野南部家の義顔(よしつら)公墓所が偶然発見された経緯、発掘された副葬品の説明資料、藤田氏自身が翻刻した「八戸家傳記後編」の義顔公の法要関連の詳しい資料等を使いながら丁寧に説明いただき、受講者は熱心に聞き入っていました。

また、遠野と八戸との交流について持参いただいた記事(ご城印・新田城まつり)でコーナーを設置し、受講者からも好評を得ることができました。

令和元年度 市史編さん講座チラシ.pdf [231KB pdfファイル]![]()

平成30年度市史編さん講座「新発見!遠野南部家近世文書の世界―歴代当主に迫る―」開催報告

平成30年度の市史編さん講座は、遠野市史編さん委員で東海大学講師の兼平賢治先生をお招きし、遠野南部家の歴史についてお話しいただきました。

盛岡南部氏と遠野南部氏の関係、当時の諸城から読み取れる力関係や駆け引き、歴代当主の治世の特色などを分かりやすく解説していただきました。

今回の講座では、遠野南部家に伝わる大量の古文書や絵図の一部も照会。これらの資料からは、遠野南部家の当主が藩主の参勤交代で江戸に滞在する間、交遊関係を広げ、文化活動を展開していた様子をうかがい知ることができます。

新たに分かってきた史実に、参加者は熱心に聞き入っていました。

平成30年度市史編さん講座チラシ.pdf [723KB pdfファイル]![]()

平成29年度市史編さん講座「岩手三景が遠野にあった!? ~遠野の文化財史から~」開催報告

平成29年度の市史編さん講座は、遠野市史編さん委員で盛岡大学教授の熊谷常正先生を講師にお招きし、遠野の文化財史についてお話をいただきました。

大正13年、新聞社の企画で県内の名勝投票が行われ、読者投票により小友町の不動岩が第3位に選ばれました。

この出来事をテーマに、当時の時代背景をもとに郷土意識が形成され、文化財保護活動につながる変遷を詳しく解説していただきました。

また、今年生誕150年を迎えた伊能嘉矩(いのうかのり)らが史跡や天然記念物などを調査し、保護の価値を明らかにした活動なども紹介されました。

平成29年度市史編さん講座チラシ.pdf [3849KB pdfファイル]![]()

平成28年度市史編さん講座「中世の東北と遠野」開催報告

平成28年度市史編さん講座として、遠野市史編さん委員で弘前大学名誉教授の斉藤利男先生をお招きし、「中世の東北と遠野」と題して講座を開催しました。

講座では、湧き水、金山、馬という豊かな資源に恵まれた遠野は、奥州藤原氏時代に大開発が行われ、中世の時代も沿岸と内陸を結ぶ交通の十字路で、文化の先進地であったことなどを詳しく解説していただきました。これまであまり研究が進んでいなかった遠野の中世史が、市史編さん事業を契機に進み、新たな発見が今後期待されます。

平成28年度市史編さん講座チラシ.pdf [252KB pdfファイル]![]()

平成27年度市史編さん講座「江戸時代の遠野と南部馬」開催報告

平成27年度市史編さん講座として、遠野市史編さん委員で東海大学講師の兼平賢治先生をお招きし、「江戸時代の遠野と南部馬」を開催しました。

講座では、古代から近現代までの東北の歴史と馬の関係を踏まえ、盛岡藩領が馬産地といわれた理由やせりにかけられる馬と農耕馬の違い、馬がいかに大切にされていたか等について史料にもとづき詳しく解説をしていただきました。

講座終了後も、先生にご質問される方の列ができるほど、参加者の皆さんは熱心に受講されていました。

印刷

印刷