遠野まちなか・ドキ・土器館からのお知らせ

◆遠野まちなか・ドキ・土器館からイベント開催のお知らせ◆

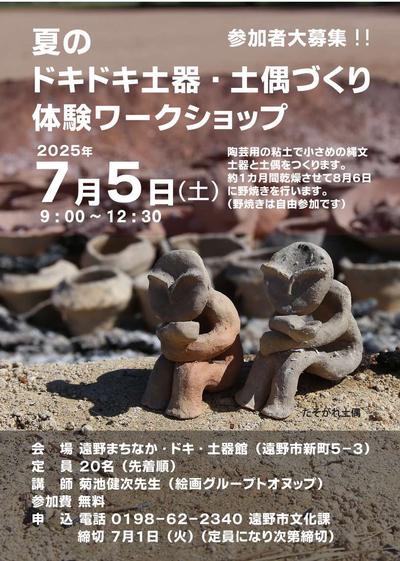

令和7年度 冬休み!ドキドキ勾玉作り教室を開催します! 満員御礼

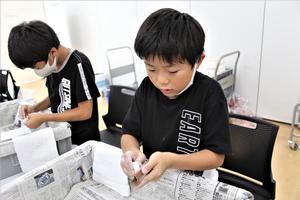

今年も勾玉作り教室を開催します。勾玉は身分の高い人たちが、身に着けていたアクセサリーで、子孫繁栄、五穀豊穣などを願ったものと言われています。

やわらかい石を削って形をつくり、磨いて仕上げて、自分だけの勾玉を作る体験をします。作った勾玉は、その日に持ち帰ることができます。

1 日時:令和8年1月12日 月曜日、祝日 10時00分~12時00分

2 場所:遠野まちなか・ドキ・土器館

3 参加料:無料

4 定員:20名 定員に達しました!

5 対象:歴史や勾玉作りに興味のある方

6 申し込み:住所・氏名・電話番号・学年(小学生の場合)を市文化課(TEL:0198-62-2340 FAX:0198-62-5758)に電話かFAXでお知らせください。

7 締め切り:令和7年12月26日 金曜日

![]() 令和7年度勾玉作り教室チラシ.pdf [ 1329 KB pdfファイル]

令和7年度勾玉作り教室チラシ.pdf [ 1329 KB pdfファイル]

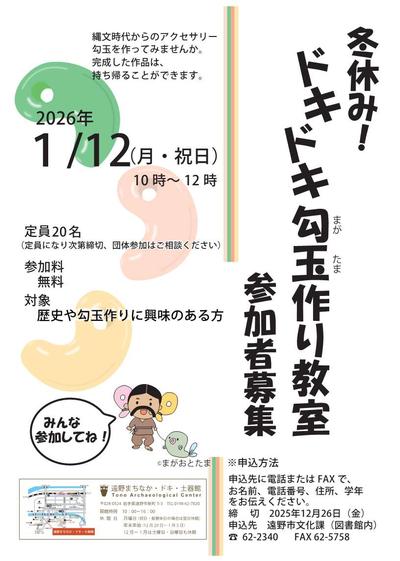

特別展【とおのを掘る】-後編-展を開催します

「新編遠野市史資料編考古×古代・中世」刊行記念企画展第2弾!

今回の企画展では、遠野市内の主な遺跡のうち、縄文時代中期から晩期までの遺跡についてご紹介します。

遠野市立博物館の秋季企画展「遠野物語と動物-異界・信仰・語り-」とのコラボ企画として、動物形土偶を初展示するほか、祭祀場であったと考えられる遺跡からの出土品や土坑墓に関する展示を企画しています。

縄文人の容姿を想像することができるかわいらしい土偶も展示します。

遠野の地から出土した縄文時代の人々の生活や信仰を伺い知ることができる遺物を多数用意して、皆様のお越しをお待ちしております。

【会期】 令和7年11月22日(土)~令和8年3月31日(火)

【会場】 遠野まちなか・ドキ・土器館(遠野市新町5番3号)

【開館時間】 10時~ 16時

【休館日】 月曜日(月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日休館)

12・1月は土日月祝、年末年始(12月27日~1月5日)

【入場料】 無料

【主催】 遠野市教育委員会

![]() とおのを掘る展-後編-チラシ表面.pdf [ 6204 KB pdfファイル]

とおのを掘る展-後編-チラシ表面.pdf [ 6204 KB pdfファイル]

![]() とおのを掘る展-後編-チラシ裏面.pdf [ 2941 KB pdfファイル]

とおのを掘る展-後編-チラシ裏面.pdf [ 2941 KB pdfファイル]

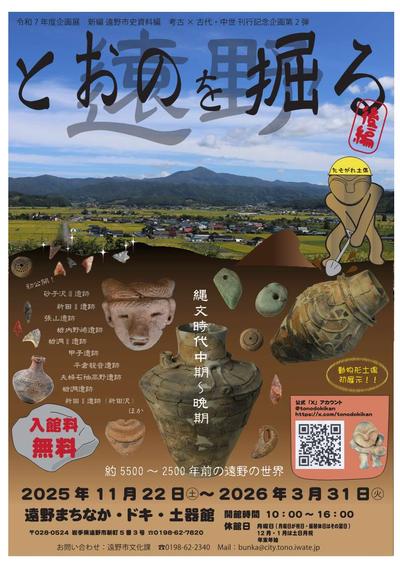

令和7年度 夏のドキドキ土器・土偶づくり体験ワークショップを開催します! 満員御礼

今から2,400年以上前、私たちの住む遠野に暮らしていた縄文時代の人々が作っていた縄文土器。

縄文土器や土偶作りを通して、私たち日本人の遠いご先祖、縄文時代の人々の気持ちを考えてみましょう!

今年も陶芸用粘土を使って土器・土偶を作る体験ワークショップを行います。

土器や土偶作りに興味がある方、この機会に作ってみませんか。

1 日時及び場所

(1) 1回目 成形(形作り)

日時 令和7年7月5日 土曜日 9時~12時30分

場所 遠野まちなか・ドキ・土器館(遠野市新町5番3号)

(2) 2回目 焼成(野焼き) 野焼きは自由参加です。

日時 令和7年8月6日 水曜日 9時~19時

場所 綾織新田遺跡駐車場(遠野市綾織町下綾織33地割)

(3) 土器受け渡し

日時 令和7年8月7日 木曜日 9時~10時

場所 綾織新田遺跡駐車場(遠野市綾織町下綾織33地割)

それ以降は、遠野まちなか・ドキ・土器館に受け取りにお越しください。

2 定員 20名(先着順) 定員に達しました!

3 参加料 無料

4 申し込み 市文化課文化遺産係に電話で申し込み(電話番号:0198 62 2340)

氏名・住所・電話番号、お子さんの場合は学校名・学年・保護者名をお伝えください。

5 締め切り 令和7年7月1日 火曜日 ※定員に達し次第、受付を終了します。

![]() 令和7年度ドキ・土偶作り体験ワークショップチラシ.pdf [ 20024 KB pdfファイル]

令和7年度ドキ・土偶作り体験ワークショップチラシ.pdf [ 20024 KB pdfファイル]

特別展【とおのを掘る】展を開催します

「新編遠野市史資料編考古×古代・中世」刊行記念企画展第2弾!

この本には市内で出土した考古資料の写真がたくさん掲載されていますので、ぜひご一読ください。

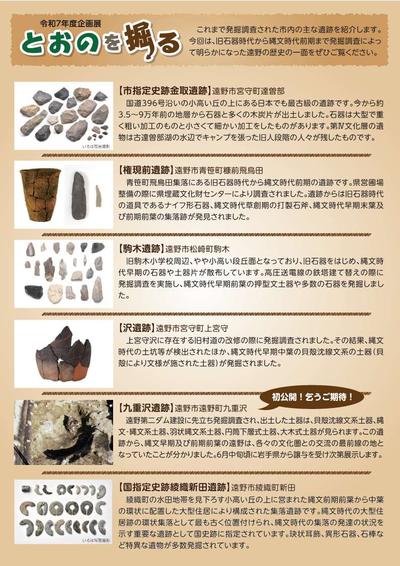

今回の企画展では、これまで発掘調査された遠野市内の主な遺跡のうち、旧石器時代から縄文時代前期までの遺跡についてご紹介します。

発掘調査によって明らかになった遠野の歴史の一面をぜひご覧ください。

【会期】 令和7年6月5日(木)~令和7年11月3日(月)

【会場】 遠野まちなか・ドキ・土器館(遠野市新町5番3号)

【開館時間】 10時~ 16時

【休館日】 月曜日(月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日休館)

お盆期間(8月13日~8月16日)

【入場料】 無料

【主催】 遠野市教育委員会

![]() 「とおのを掘る」展チラシ.pdf [ 1236 KB pdfファイル]

「とおのを掘る」展チラシ.pdf [ 1236 KB pdfファイル]

令和6年度 冬休み!ドキドキ勾玉作り教室を開催します! (終了しました)

今年も勾玉作り教室を開催します。勾玉は身分の高い人たちが、身に着けていたアクセサリーで、子孫繁栄、五穀豊穣などを願ったものと言われています。今回はやわらかい石を削って形をつくり、磨いて仕上げて、自分だけの勾玉を作る体験をします。作った勾玉は、その日に持ち帰ることができます。

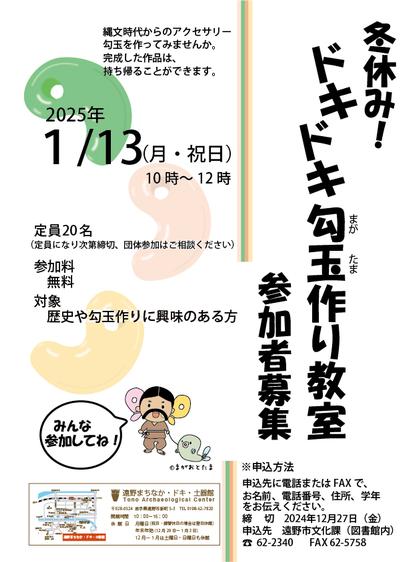

1 日時:令和7年1月13日 月曜日、祝日 10時00分~12時00分

2 場所:遠野まちなか・ドキ・土器館

3 参加料:無料

4 定員:20名

5 対象:歴史や勾玉作りに興味のある方

6 申し込み:住所・氏名・電話番号・学年(小学生の場合)を市文化課(TEL:0198-62-2340 FAX:0198-62-5758)に電話かFAXでお知らせください。

7 締め切り:令和6年12月27日 金曜日

![]() 令和6年度冬休みドキドキ勾玉作り教室チラシ.pdf [ 299 KB pdfファイル]

令和6年度冬休みドキドキ勾玉作り教室チラシ.pdf [ 299 KB pdfファイル]

特別展【とおの☆いせき】展 開催

祝 新編遠野市史資料編考古×古代・中世刊行!この本には市内で出土した考古資料の写真がたくさん掲載されています。「写真じゃ物足りない!実物を見たい!」そんな声にお応えして、遠野を代表する10(とお)の遺跡から出土したスタッフの推し遺物を一挙公開します。旧石器時代から江戸時代まで、遠野の歴史に輝くキラ星のごとき遺物をまとめて観ることができるチャンスです。お誘いあわせのうえ、ぜひご覧ください!

【会期】 令和6年11月9日(土)~令和7年3月30日(日)

【会場】 遠野まちなか・ドキ・土器館(遠野市新町5-3)

【開館時間】 10時~ 16時

【休館日】 月曜日(月曜日が祝日、振替休日の場合は翌日休館)

12月~1月は土日も休館 ←休館日に注意!

年末年始(12/28-1/3)

【入場料】 無料

【主催】 遠野市教育委員会

![]() 特別展とおのいせき展チラシ [ 409 KB pdfファイル]

特別展とおのいせき展チラシ [ 409 KB pdfファイル]

令和6年度 夏のドキドキ・土器・土偶作り体験ワークショップを開催します!!【満員御礼】

今年も土器・土偶作りワークショップを開催します。土器も土偶も縄文時代に作られ、土器は食べ物を煮たり、ものを運んだりする際に使われていました。また、土偶は五穀豊穣や子孫繁栄などの祈りが込められた神聖なものと言われています。陶芸用粘土を使って土器・土偶を作る体験をします。作った土器や土偶は1か月ほど乾燥させてから野焼きをして完成させます。

◆1回目 形作り

●日時:令和6年7月6日 土曜日 9時から12時30分まで

●場所:遠野まちなか・ドキ・土器館

◆2回目 野焼き(自由参加)

●日時:令和6年8月7日 水曜日 9時から19時まで

令和6年8月8日 木曜日 9時から12時まで

●場所:綾織新田遺跡駐車場

●定員:20名

●参加費:無料

●対象:歴史や土器・土偶作りに興味のある方

●申し込み:住所・氏名・電話番号・学年(小学生の場合)を市文化課(TEL:0198-62-2340 FAX:0198-62-5758)に電話かFAXでお知らせください。

●締め切り:令和6年7月2日 火曜日 定員になり次第受付終了となります。【定員となりましたので受付終了となりました】

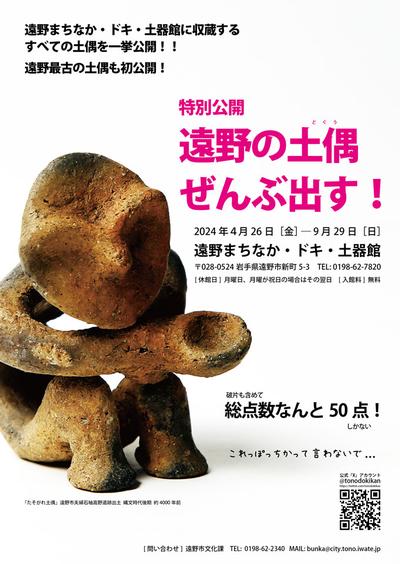

特別公開 遠野の土偶ぜんぶ出す! 開催(終了しました)

縄文時代と言えば土偶!ということで、遠野まちなか・ドキ・土器館で持っている土偶をすべて見せます‼と言っても、破片も入れて総点数50点という少なさ。でもでも、今まで全部一挙に展示したことはないので遠野の土偶はどんなものか知ることのできる貴重な機会ですよ。そして、初公開の土偶もあります。令和4年度に出土した砂子沢Ⅲ遺跡の土偶は市内最古のものです!先に謝っておきますが、今回の展示資料は破片だらけですので、失われた部分を想像してご覧ください。皆さんの想像力が頼りです。

【会期】 令和6年4月26日(金)~9月29日(日)

【会場】 遠野まちなか・ドキ・土器館(遠野市新町5-3)

【開館時間】 10時~ 16時

【休館日】 月曜日(月曜日が祝日、振替休日の場合は翌日休館)

【入場料】 無料

【主催】 遠野市教育委員会

![]() 特別公開遠野の土偶ぜんぶ出すチラシ [ 172 KB pdfファイル]

特別公開遠野の土偶ぜんぶ出すチラシ [ 172 KB pdfファイル]

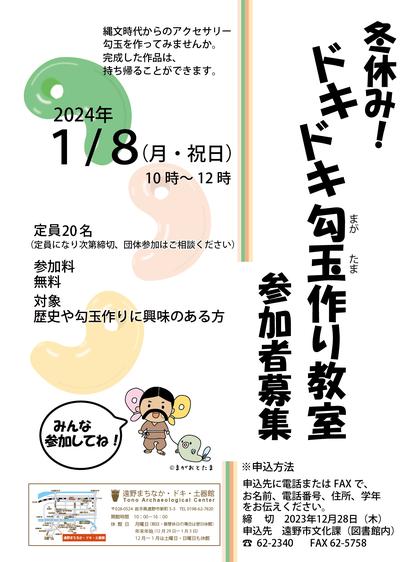

令和5年度 冬休み!ドキドキ勾玉づくり教室を開催します!(終了しました)

今年も勾玉づくり教室を開催します。勾玉は身分の高い人たちが、身に着けていたアクセサリーで、子孫繁栄、五穀豊穣などを願ったものと言われています。今回はやわらかい石を削って形をつくり、磨いて仕上げて、自分だけの勾玉を作る体験をします。作った勾玉は、その日に持ち帰ることができます。

1 日時:令和6年1月8日 月曜日、祝日 10時00分~12時00分

2 場所::遠野まちなか・ドキ・土器館

3 参加料:無料

4 定員:20名

5 対象:歴史や勾玉づくりに興味のある方

6 申し込み:住所・氏名・電話番号・学年(小学生の場合)を市文化課(TEL:0198-62-2340FAX:0198-62-5758)に電話かFAXでお知らせください。

7 締め切り:令和5年12月28日 木曜日

![]() 令和5年度勾玉づくり教室チラシ[ 1662 KB pdfファイル]

令和5年度勾玉づくり教室チラシ[ 1662 KB pdfファイル]

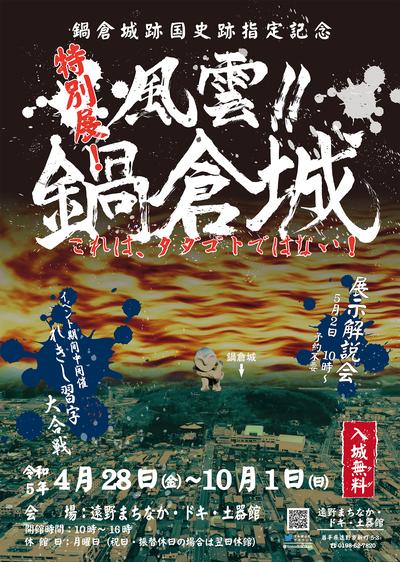

鍋倉城跡国史跡指定記念 特別展 風雲!!鍋倉城 開催

令和5年3月20日、城下町遠野の象徴的な史跡である鍋倉城跡が国の史跡に指定されました。遠野市民にとっては、桜の名所で天守閣風展望台のある公園で市民の憩いの場として長年親しまれてきました。しかし、文化財としては指定されていなかったのです。それが、突然、国指定史跡に!これはタダゴトではありません!!みなさん、鍋倉城ってどんなお城か知っていますか?この指定を機に鍋倉城のスゴさに触れてみませんか。城を造った戦国大名の阿曽沼氏は織田信長と関係があった!?国指定史跡となって風雲急を告げる鍋倉城、さて、どんなお城かとくとご覧あれ!

【会期】 令和5年4月28日(金)~10月1日(日)

【会場】 遠野まちなか・ドキ・土器館(遠野市新町5-3)

【開館時間】 10時~ 16時

【休館日】 月曜日(月曜日が祝日、振替休日の場合は翌日休館)

【入場料】 無料

【主催】 遠野市教育委員会

【イベント】

「展示解説会」 5月2日10時~ 事前申込不要 展示担当学芸員が展示の見どころをわかりやすく解説

「れきし習字大合戦」 会期中開催 会場で好きな歴史用語を筆文字で書いて応募、優秀作品には記念品贈呈

![]() 特別展風雲鍋倉城チラシ [ 14092 KB pdfファイル]

特別展風雲鍋倉城チラシ [ 14092 KB pdfファイル]

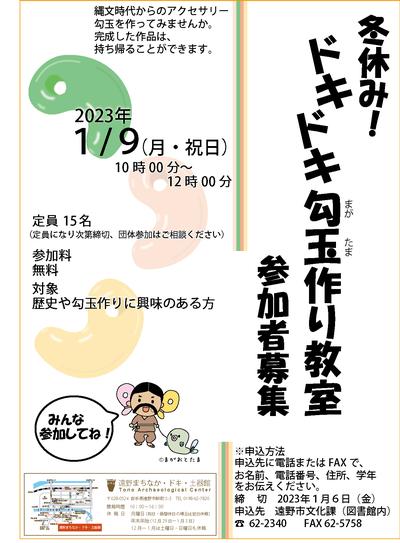

令和4年度 冬休み!ドキドキ勾玉づくり教室を開催します!(終了しました)

勾玉は、縄文時代から奈良時代ころまで(今から1万年前~1,300年前)の身分の高い人たちが、ヒスイ等を加工して身に着けていたアクセサリーです。

ヒスイは、緑色に輝き綺麗ですが硬くすごく加工するのが大変で、身に着けることができたのは、村の祭りごとを行うシャーマンや、村長等のえらい人だけでした。

このようなアクセサリーは、弥生時代以降も作られ続けます。その形は、胎児(お腹の中にいる時の赤ちゃんの呼び方)を象って、五穀豊穣(全ての穀物が豊かに実ること)を願ったものと言われています。遠野市内でも、奈良時代の遺跡である高瀬1遺跡で発見されています。

そんな勾玉づくりを、今度の成人の日に体験できます。冬の思い出に、やわらかい石を削って形をつくり、磨いて仕上げて、自分だけの勾玉を作ってみませんか。

1 日時:令和5年1月9日 月曜日、祝日 10時00分~12時00分

2 場所:遠野まちなか・ドキ・土器館

3 参加料:無料

4 定員:15名

5 対象:歴史や勾玉づくりに興味のある方

6 申し込み:住所・氏名・電話番号・学年(小学生の場合)を市文化課(TEL:0198 62 2340 FAX:0198 62 5758)に電話かFAXでお知らせください。

※当日の検温の際に37.5℃以上の場合は参加をお断りする場合があります。

※マスク着用の上、入館・退館の際に手の消毒にご協力をお願い致します。

7 締め切り:令和5年1月6日 金曜日

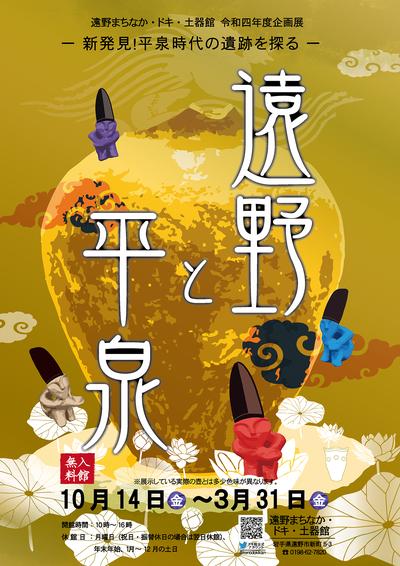

企画展 遠野と平泉 ―新発見!平泉時代の遺跡を探るー 開催(終了しました)

令和3年7月遠野市松崎町の宮代IV遺跡で、渥美産壺を埋納した奥州藤原氏時代の経塚が発見されました。内陸部と三陸沿岸部を結ぶ要衝の地・遠野には、奥州藤原氏関連遺跡の存在が予想されてはいたものの、発見されていませんでした。しかし、今回初めて12世紀の考古資料の発見があったのです!本展示は、宮代IV遺跡、宮代経塚、安倍館遺跡の考古資料を中心に紹介し、遠野と奥州藤原氏の関連を探ることを目的として開催します。

【会期】 令和4年10月14日(金)~令和5年3月31日(金)

【会場】 遠野まちなか・ドキ・土器館(遠野市新町5-3)

【開館時間】 10時~ 16時

【休館日】 月曜日(月曜日が祝日、振替休日の場合は翌日休館)

12月~1月は土日も休館

年末年始

【入場料】 無料

【主催】 遠野市教育委員会

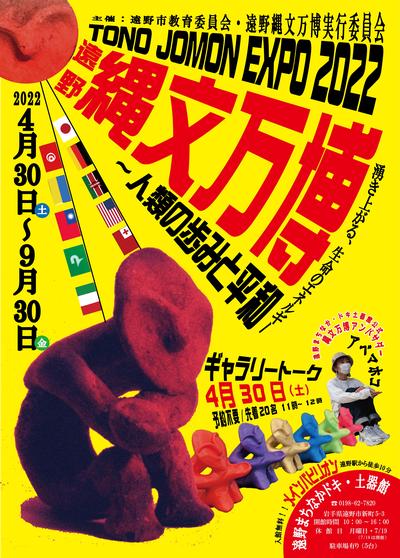

遠野縄文万博 TONO JOMON EXPO 2022 ―人類の歩みと平和― 終了しました

1970年に開催された大阪万博、「人類の進歩と調和」をテーマに盛大に開催された。縄文の影響を強く受けた芸術家岡本太郎の「太陽の塔」がシンボルとなり、その塔の中には太古から現世までのいのちの歴史が表現された「生命の木」がある。岡本太郎は「太陽の塔」について、「ぼーんと、原始と現代を直結させたような、ベラボーな神像をぶっ立てた」と述べた。岡本太郎が大阪万博で表現したことに、なぜか(?)いま共鳴し、遠野で出土した縄文時代の土偶や土器、石器などと現代のモノから、人類の歩みと平和について、遊び心たっぷりに考える展覧会を開催します。

【会期】 令和4年4月30日(土)~9月30日(金)

【会場】 遠野まちなか・ドキ・土器館(遠野市新町5-3)

【開館時間】 10時~ 16時

【休館日】 月曜日(月曜日が祝日、振替休日の場合は翌日休館)

【入場料】 無料

【主催】 遠野市教育委員会・遠野縄文万博実行委員会

【イベント】

○ギャラリートーク ※ 終了しました

遠野縄文万博アンバサダーアベマホコと学芸員が、展覧会の楽しみ方を紹介します

4月30日(日) 11時~12時

参加無料

定員15名 申し込み不要 当日先着順

○土器・土偶づくりワークショップ【満員御礼】

7月2日(土) 9時~12時30分

粘土で縄文土器と土偶を製作して縄文を体験します 約4週間乾燥させてから野焼き(7/30予定)をして完成

参加無料

定員15名(先着順) 申し込み必要(電話 0198-62-2340)※ 定員となりましたので締切ました

○カオナシ土偶の顔想像イラストコンクール

会期中常時開催

かおが無くてかわいそうな「カオナシ土偶」の顔を想像して描いてあげよう。会場のボードに貼って応募してね。

優秀作品には本格七宝焼き「縄文風アクセサリー」をプレゼント!

感染症対策に伴う市内の高校生以下の入館規制の解除

市内の新型コロナウィルスの感染拡大が落ち着いてきたことを受け、2月8日から実施していた市内の高校生以下の入館規制を、本日(2月14日)で解除しました。

入館される場合は、手指のアルコール消毒、マスクの着用、咳エチケット、3密(密閉・密集・密接)をしないことの徹底をお願いします。 ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

感染症対策について

市内の高校生以下の利用についてのお知らせ

市内の学校等で新型コロナウイルスの感染が拡大していることから、当面の間、市内の高校生以下の遠野まちなか・ドキ・土器館の利用はご遠慮願います。

期間:2月8日 火曜日 ~当面の間

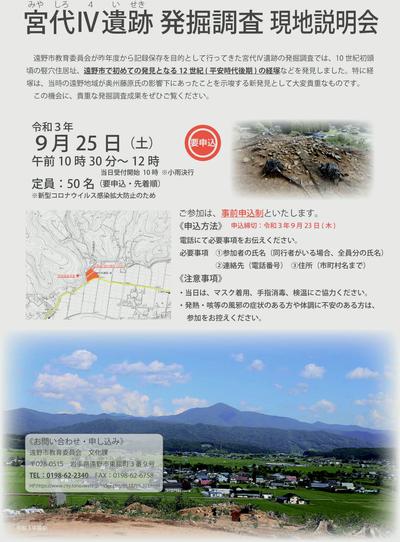

発掘調査中の遺跡現地説明会開催!(参加者募集中)終了しました

遠野市教育委員会が昨年度から記録保存を目的として行ってきた宮代4遺跡の発掘調査で、遠野市初となる12 世紀の経塚などを発見しました。これは、遠野地域が当時奥州藤原氏の影響下にあった事を示唆する新発見史料として貴重なものとなります。遠野市ではこの発掘調査成果を広く公開するため現地説明会を開催します。

1 日時

令和3年9月25 日 土曜日 10 時30 分~12 時

(午前10 時受付開始、小雨決行)

2 開催場所

宮代4遺跡(松崎町松崎13地割)

集合場所 https://goo.gl/maps/2A7QjGuiSxfNp5bm8

3 申し込み方法

・新型コロナウイルス感染症対策のため、見学については50 名の事前申し込み制(先着順)とします

(1):電話による申し込みのみ

申し込み先 遠野市民センター文化課 電話 0198 62 2340 (内線321)

※申し込む際に、参加者全員の名前、住所(市町村名まで)、連絡先をお伝えください

(2):受付期間 9月1日~9月24日 9時~17時に受付

(3):定員50 名(新型コロナウイルス感染症対策のため)

4 新型コロナウイルス感染症対策

- 感染症対策のため受付にて手指の消毒、検温、連絡先の記入をお願いします

- 現地説明会会場ではマスク着用のうえ、係員の指示に従ってください

- 開催日当日に発熱・咳等の風邪症状があった場合は参加をご遠慮ください

宮代4遺跡 現地説明会のご案内.pdf [525KB pdfファイル]![]()

土器&土偶作り教室(野焼き)を開催しました!

令和3年7月31日~8月1日にかけて、綾織地区センターグラウンドにおいて、土器&土偶作り教室(野焼き)を開催しました。これは、7月3日に作った土器とたそがれ土偶を、焼き上げるためにおこなったものです。地面の上で焼き上げる「野焼き」という方法で焼き上げます。縄文時代においても、この方法で土器や土偶を焼いていたと考えられています。

1 土塀作り(1)

2 土塀作り(2)

土を運び、四方を少し高くします。四隅みにあるのは送風口です。

3 地面を乾燥させる空焚きの火入れ

初めに、湿った土を乾燥させるための火入れ、空焚きをおこないます。

4 焼き場への作品の配置

空焚き後、作品を焼き場に配置します。

5 あぶり

作品に急に熱を加えると割れる危険があります。

最初は離した位置で木を燃やし、作品を乾燥させます。

作品の周りにオキ(炭)を増やし、当たる熱を上げていきます。

6 焼き

充分に作品が乾燥した段階で、熱を一気に加えます。

いったん酸化し真っ黒になった作品が、この段階で還元され、白色や赤色に染まっていきます。

7 冷まし

焼き上げた作品を、一晩ゆっくり冷まします。

8 窯出し(1)

作品を慎重に焼き場から出していきます。

9 窯出し(2)

作品を並べ割れていないか確認しています。

一部の作品は還元が進んでおらず黒いものもありますが、概ね綺麗に焼きあがっています。

来年も、土器作り教室をおこなう予定です。興味のある方は、ぜひ来年ご参加ください。

遠野8区大工町子ども会の子ども会行事で、勾玉づくり教室をおこないましました!

遠野町8区大工町子ども会の依頼を受け、子ども会行事として、勾玉作り教室を開催しました。

遠野市文化課では、子どもたちが埋蔵文化財への理解を深め、郷土の歴史を学ぶきっかけ作りのため、子ども会の依頼を受けた際にも、体験教室を随時実施しています。

勾玉は、縄文時代から奈良時代ころまで(今から1万年前~1,300年前)の身分の高い人たちが身に着けていたアクセサリーです。遠野市では、奈良時代の高瀬1遺跡(松崎町)から発見されています。

1 削り作業(1)

滑石に勾玉の形を描き、その形にそってコンクリートブロックにこすりつけ削っていきます。

ここで大体の形を作ります。

2 削り作業(2)

カドを四角い板に巻き付けた紙やすりで削り丸くします。

3 磨き作業(2)

やや目の細かい紙やすりで大きな傷を落とした後に、水磨きでさらに細かい傷を落としていきます。

4 勾玉完成

紐を通して完成です。

遠野中学校・遠野西中学校で土器作り教室(成形)を開催しました!

令和3年7月9日 金曜日に、遠野中学校美術部の皆さんが、令和3年7月13日 火曜日に、遠野西中学校の皆さんが、土器作り教室を行いました。

この出前授業は、毎年おこなっている土器作りに併せ、市内の中学生に土器作りを通じ、遠野市の縄文時代や縄文土器、郷土の歴史に興味・関心を抱いてもらうことを目的におこなっています。

【遠野中学校の出前授業の様子】

(1) 授業

土器作り教室には、校長先生と美術部員26名が参加しました。

(2) 作業風景1 底板の作成

まず、粘土を丸く板状にして土器の底にします。

(3) 作業風景2 粘土紐積み上げ

次に、細長くひも状にした粘土を積み上げていきます。

(5) 作業風景4 調整

粘土紐を積んだ土器の表面を調整しています。

【遠野西中学校の出前授業の様子】

(1) 作業風景1 底板の作成

まず、粘土を丸く板状にして土器の底を作ります。

(2) 作業風景2 粘土紐積み上げ

次に、粘土を細長いひも状にします。

(3) 作業風景3 調整

粘土紐を積み上げた土器の表面を調整します。

(4) 感想発表

土器作りの感想をそれぞれ発表してもらいました。

生徒達の多くに、縄文土器作りの楽しさや大変さが分かり、縄文時代の人々のすごさが伝わったようでした。

土器&土偶作り教室(成形)を開催しました!

令和3年7月3日 土曜日に、遠野まちなか・ドキ・土器館で土器&土偶作り教室を開催しました。

土器作り教室は、土器作りを通じて縄文時代の人々の苦労や楽しい気持ちを味わってもらい、埋蔵文化財について興味関心をもってもらうことを目的に開催しています。また、土器を作ることによって、展示されている土器を見るだけでは気づけない発見をたくさん味わうことができます。

(1) 縄文土器の説明

まず初めに、遠野市教育委員会文化課の佐藤主事から、縄文土器についての簡単な説明がありました。

【説明の要点】

- 縄文時代では、食べ物を煮る、ものをしまっておく、ものを入れて運ぶ、祭りなどの儀式の時にもの入れて供える、水などを入れて注ぐ、死んだ人を入れて埋葬する等、多様な用途で土器が使われていました。

- 縄文時代の長い年月の間に、縄文土器も形や文様に様々な変化がありました。尖っていた土器(早期)の底が平ら(前期)になり、非常に複雑で派手な文様を施す(中期)ようになります。縄文時代の終わりに近づくにつれ、緻密で精巧な文様が施される(晩期)様になります。

(2) 土器の作り方の説明

市内の絵画グループ トオヌップに所属している菊池健次先生から、土器の作り方を説明してもらいました。

土器は、粘土の紐を積み上げる輪積みといった技法で作っていきます。

(3) 土器の底作り

まずは、土器の底を作ります。手で粘土をこねて丸い板を作ります。

(4) 粘土紐作り

次に、粘土を細く伸ばし、棒状にしていきます。

(5) 粘土紐積み上げ

棒状に伸ばした粘土を、底の上に円を描くように積んでいき、へらや指などで、形を整えます。

(6) 施文

形ができあがったら、縄文原体を使い、土器の外側に文様を施します。

(7) たそがれ土偶

今年は、土器以外に企画展で展示しているたそがれ土偶も作成しました。

たそがれ土偶は、デフォルメされており、一見簡単に作れるように見えますが、作ってみるとかなり難しいです。当時の人の工芸能力の高さを感じます。

(8) 土偶の手足の接合

今回は、パーツ毎に分けて作り、接合する方法で作りました。腕と足の屈折部の接合がかなり難しかったです。

(9) 成果品

無事に土器とたそがれ土偶が完成しました。完成した土器とたそがれ土偶は、4週間乾燥させた後、7月31日 土曜日に綾織地区センターグラウンドで焼き上げます。

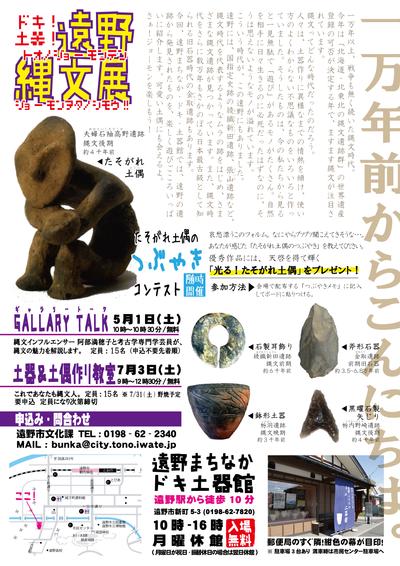

ドキ!土器!遠野縄文展―ジョーモンヲタノシモウ!!― を開催します! 終了しました

1万年以上、戦争も無く続いた縄文時代。

今年は「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録の可否が決定する年で、ますます縄文が注目されています。縄文ってどんな時代だったのだろう。人々は、土器作りに異様なまでの情熱を傾け、使い方のよくわからない不思議なものをいろいろと作っていました。そうしたものは、今の私たちから見ると一見無駄で「遊び」があるモノがたくさん。自然を相手に日々生きるのに必死だったはずなのに、そうは思えないようなモノがあふれています。こういう時代が、この遠野にもありました。

遠野には、国指定史跡の綾織新田遺跡、張山遺跡など、縄文時代を代表するようなムラの跡をはじめ、さまざまな縄文遺跡が見つかっています。また、縄文時代をさらに数万年もさかのぼる日本最古級として知られる旧石器時代の遺跡の金取遺跡もあります。今回、遠野まちなか・ドキ・土器館では、遠野の遺跡から発見されたものを、楽しく遊びごごろいっぱいに紹介します。可愛い土偶にも会えるよ。

さぁ!ジョーモンを楽しもう!

【会期】 令和3年5月1日 土曜日 ~10月17日 日曜日

【会場】 遠野まちなか・ドキ・土器館(遠野市新町5-3)

【開館時間】 10時~ 16時

【休館日】 月曜日(月曜日が祝日、振替休日の場合は翌日休館)

【入場料】 無料

【イベント】

○ギャラリートーク

当館公式縄文インフルエンサー阿部満穂子と専門学芸員が、展覧会の楽しみ方をトーク形式で紹介します

5月1日 土曜日 10時~10時30分

参加無料

定員15名 申し込み不要 当日先着順

○土器&土偶作り教室

7月3日 土曜日 9時~12時30分

粘土で縄文土器と土偶を製作して縄文を体験します 約4週間乾燥させてから野焼き(7/31予定)をして完成

参加無料

定員15名 申し込み必要 ※定員に達したため、申し込みを締め切りました。

○たそがれ土偶のつぶやきコンテスト

会期中常時開催

会場で「たそがれ土偶」を見て感じた「つぶやき」を付箋に記入し、会場のつぶやきボードに貼って応募

優秀作品には「光る!たそがれ土偶」をプレゼント!

【主催】 遠野市教育委員会

【監修・協力】to know 富川岳・多田陽香

ドキ土器遠野縄文展チラシ.pdf [1205KB pdfファイル]![]()

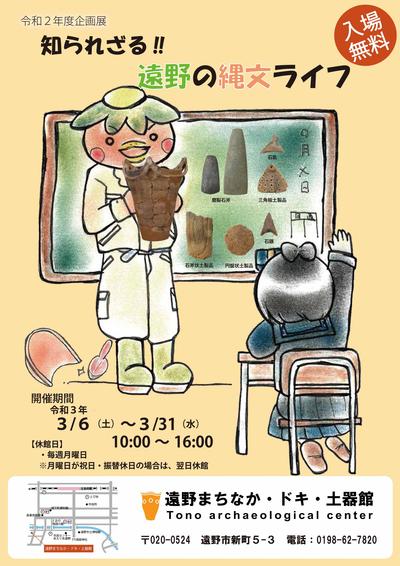

令和2年度 企画展「知られざる!! 遠野の縄文ライフ」を開催します。 終了しました

遠野市では、縄文時代早期から晩期にかけての縄文時代遺跡の発掘調査がなされてきました。本展では、縄文時代前期の国指定史跡綾織新田遺跡、中期後葉~後期前葉の張山遺跡、縄文時後期前葉の栃内野崎遺跡、縄文時代晩期の栃洞遺跡の出土遺物を展示します。

発掘の魅力に目覚めた河童が、久しぶりにあった座敷童に会話するように遺跡と出土遺物を紹介します。見どころは、遠野市への里帰り後初めてのお披露目となる夫婦石袖高野遺跡の土偶。デフォルメされたシンプルで可愛い土偶は一見の価値ありです。また、様々な石材で作られた栃内野崎遺跡の石鏃も、縄文時代の人々の技術が感じられます。

これを見ている小学生のみなさん。春休みにぜひお父さんとお母さんを連れて土器館に遊びに来てくださいね。大人の方も大歓迎です。

また、土器館職員がいる場合は、展示解説も承ります。奥の事務室におりますので、お声をおかけください。

開催期間:令和3年3月6日 土曜日 ~3月31日 水曜日

令和2年度企画展「知られざる!! 遠野の縄文ライフ」.pdf [331KB pdfファイル]![]()

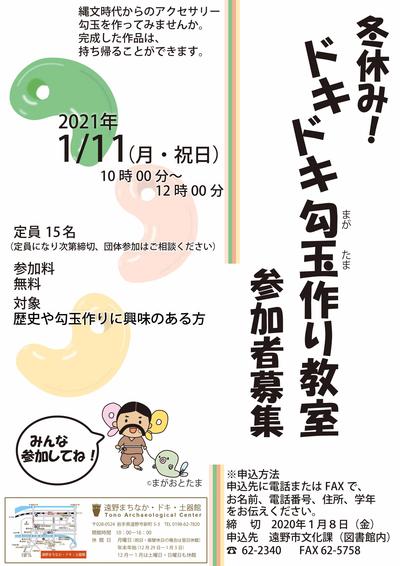

令和2年度 冬休み!ドキドキ勾玉作り体験教室を開催します! 終了しました

縄文時代の人々は、ヒスイ等の石を加工して、身に着けていました。ヒスイは、緑色に輝き綺麗ですが硬くすごく加工するのが大変で、身に着けることができたのは、村の祭りごとを行うシャーマンや、村長等のえらい人だけでした。

ヒスイ等の石を加工したアクセサリーは、弥生時代以降も作られ続けます。勾玉も、そんなアクセサリーの1つです。その形は、胎児(お腹の中にいる時の赤ちゃんの呼び方)を象って、五穀豊穣(全ての穀物が豊かに実ること)を願ったものと言われています。遠野市内でも、奈良時代の遺跡である高瀬1遺跡で発見されています。

そんな勾玉作りを、今度の成人の日に体験できます。冬の思い出に、やわらかい石を削って形をつくり、磨いて仕上げて、自分だけの勾玉を作ってみませんか。

1 日時 令和3年1月11日 月曜日、祝日 10時00分~12時00分

2 場所 遠野まちなか・ドキ・土器館

3 参加料 無料

4 定員 15名

5 対象 勾玉作りに興味のある方(親子での参加も可)

6 申し込み 住所・氏名・電話番号・学年を市文化課(TEL:0198 62 2340 FAX:0198 62 5758)に電話かFAXでお知らせください。

※コロナ対策のため例年より人数を限定して開催致します。

※当日の検温の際に37.5℃以上の場合は参加をお断りする場合があります。

※マスク着用の上、入館・退館の際に手の消毒にご協力をお願い致します。

7 締め切り 令和3年1月8日 金曜日

令和2年度 勾玉作り教室ポスター.pdf [265KB pdfファイル]![]()

◆遠野まちなか・ドキ・土器館からのお知らせ◆ 5月7日更新

新型コロナウィルス感染拡大防止した上で5月12日から開館を再開します。

1 開館期間 5月12日 火曜日から開館を再開 (5月10日まで臨時休館)

2 新型コロナウィルス感染拡大防止のための措置

(1) 利用は岩手県内の個人利用のみとします。(近日中に県をまたぐ移動をされた方は、来館をご遠慮ください)

(2) 来館者はマスク着用の上、入口でのアルコール消毒を行って頂きますようお願い致します。

(3) 施設内の定期的なアルコール消毒と換気を実施します。

以上の感染拡大防止のための措置を実施しながらの開館となりますので、ご理解とご協力をお願い致します。

新型コロナウィルス感染拡大防止のため休館期間を延長します

遠野市では、新型コロナウィルスの感染拡大に伴う政府の緊急事態宣言を受け、感染防止措置として遠野まちなか・ドキ・土器館を休館します。

来館を予定されていた方々には大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力いただきますようお願い致します。

休館期間:令和2年4月29日 水曜日~国の緊急事態宣言で示された期限まで

令和元年度企画展「よみがえる縄文 水辺の暮らしと祈り~新田2遺跡展~」 終了しました

綾織町にある新田2遺跡では、遠野に住んでいた縄文時代の人々の関わりの様子を物語る遺構・遺物が発掘調査によって確認されています。発掘調査の結果、新田2遺跡から見つかった考古資料から、縄文時代の人々の川との関わりが見えてきたのです。 遺物を通じて当時の生活を少し想像してみませんか。

令和元年12月 臨時閉館のお知らせ

12月中は、職員が発掘調査対応により不在のため、しばらく事前申し込み制とさせて頂きます。

遠野まちなか・ドキ・土器館の展示をご覧になりたい方は、お手数をおかけして恐縮ではございますが、

事前に 遠野市立博物館 0198 62 2340 までご連絡頂きますようよろしくお願い致します。

令和元年10月13日(日) 臨時閉館のお知らせ

10月13日(日)は、台風19号の接近に伴い臨時閉館致します。遠野まちなか・ドキ・土器館ご利用の皆様の安全確保のため、ご理解とご協力をお願い致します。

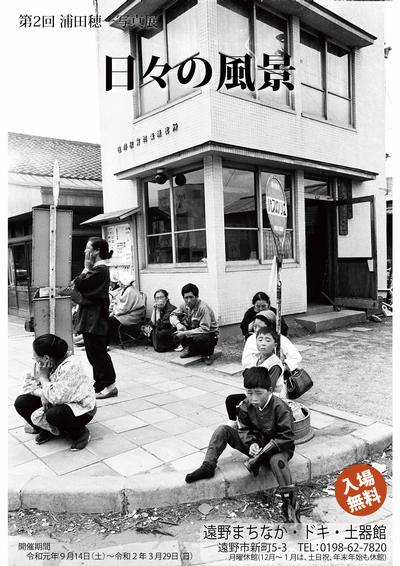

令和元年度写真展「第2回浦田穂一写真展 日々の風景」を開催します

遠野が誇る「民話のふるさと遠野」のイメージを形作った写真家浦田穂一。彼が残した膨大な写真の中から、約50年前の遠野の風景を切り取った写真21枚を厳選して展示します。

当時の写真を通じて、昔の生活に思いをはせてみてはいかがでしょうか。

1 開催期間 令和元年9月14日 土曜日~令和2年3月29日 日曜日

2 会場 遠野まちなか・ドキ・土器館

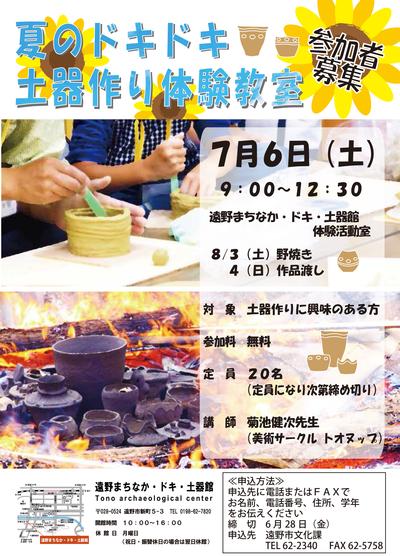

令和元年度 夏のドキドキ・土器作り体験教室を開催します!

今から約4,500年前、私たちの住む町遠野に暮らしていた縄文時代の人々。その人々が作っていた縄文土器。

縄文土器作りを通して、私たち日本人の遠いご先祖、縄文時代の人々の気持ちを考えてみましょう!

土器作りに興味を持ってたけど、今まで機会が無かったという方も、この機会にぜひ作ってみませんか。

1 日時

- 成形 令和元年7月6日 土曜日 9時~12時30分

- 焼成 令和元年8月3日 土曜日 9時~19時

- 土器受け渡し 令和元年8月4日 日曜日 9時~12時(作品受け渡し)

2 場所

- 成形 遠野まちなか・ドキ・土器館(遠野市新町5-3)

- 焼成 旧綾織小学校校庭(遠野市綾織町下綾織12地割48-4)

3 参加料 無料

4 定員 20名

5 対象 小学生以上、大人もOK

6 申し込み 住所・氏名・電話番号・学年を市文化課文化遺産係(電話番号:0198 62 2340 FAX番号:0198 62 5758)

7 締め切り 令和元年6月28日 金曜日※定員に達したので参加募集を終了します。(令和元年6月28日 金曜日)

印刷

印刷